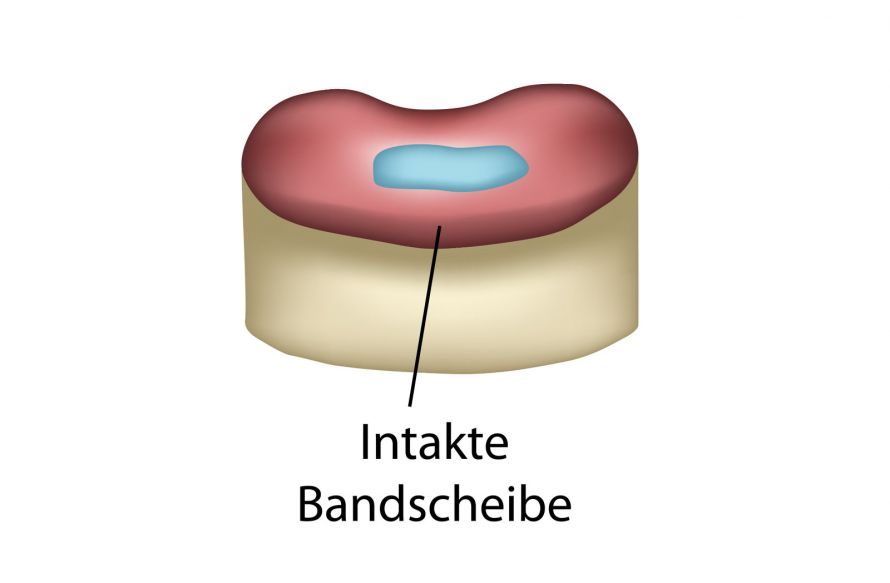

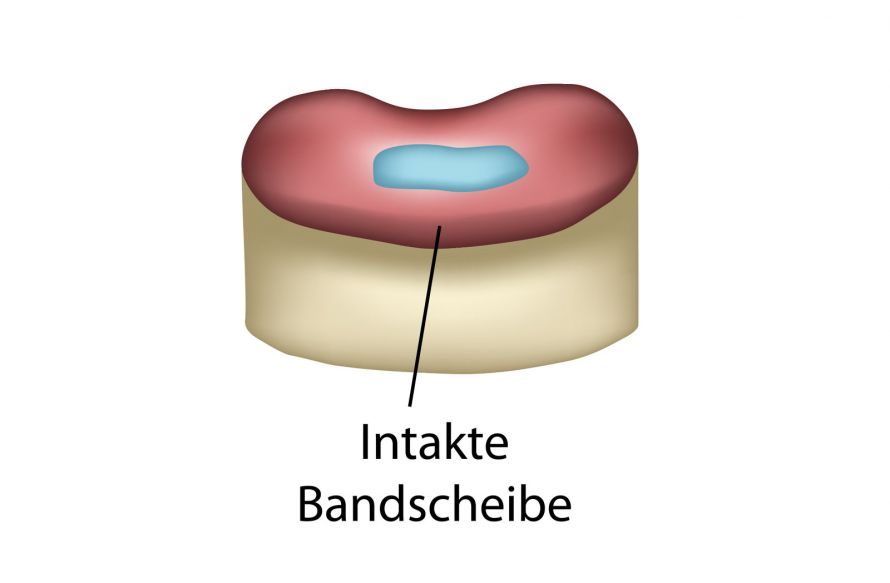

Die Wirbelsäule besteht aus 24 Wirbelkörpern und 23 dazwischen gelagerten Bandscheiben. Diese bestehen aus einem stabilen, aber elastischen Faserring (Annulus) und einem Gallertkern (Nukleus). Der Gallertkern ist ein wasserspeicherndes Kissen und dämpft Belastungen der Wirbelsäule.

Bandscheiben sind nicht von Blutgefäßen durchzogen. Sie erhalten ihre Nährstoffe über Gewebeflüssigkeit. Bewegen wir uns, pressen wir die Bandscheiben wie Schwämme aus. Entlasten wir sie daraufhin, saugen sie sich mit der nährstoffreichen Flüssigkeit voll.

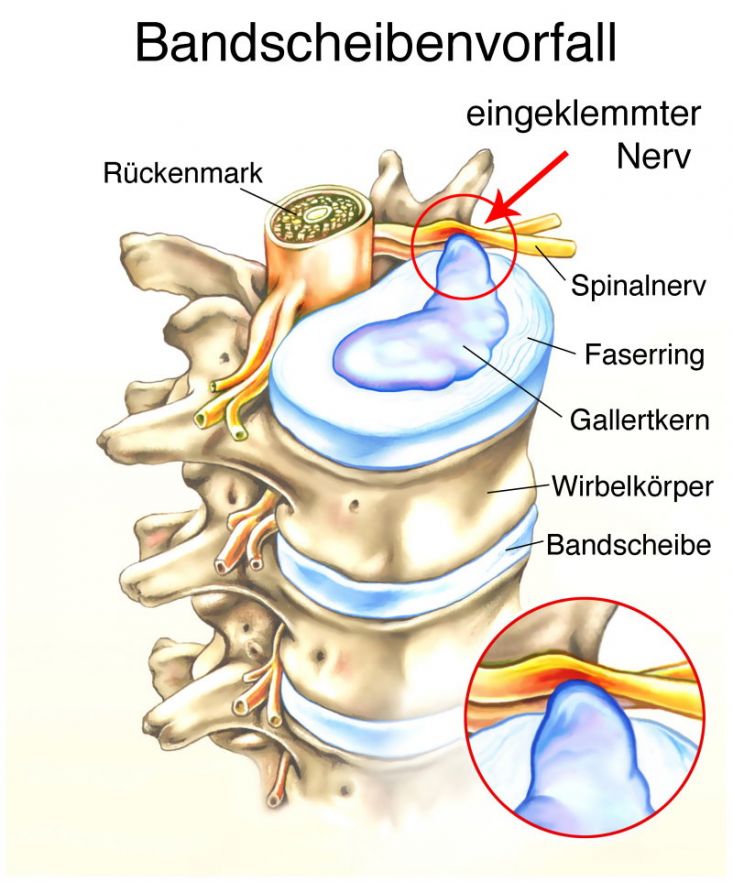

Beim Bandscheibenvorfall durchbricht der Gallertkern den Faserring der Bandscheibe und drückt auf die umliegenden Nerven. Der Druck auf die Nerven verursacht die Schmerzen.

© Henrie / Fotolia

Im Video sehen Sie den Ablauf eines Bandscheibenvorfalls:

Ein Bandscheibenvorfall kann an jedem Wirbelsäulenabschnitt auftreten. Häufig entsteht er in der unteren Lendenwirbelsäule (Lumbaler Bandscheibenvorfall) und in der Halswirbelsäule (Zervikaler Bandscheibenvorfall).

Ärzte benennen Bandscheibenvorfälle in Bezug auf ihre Lokalisation in der Wirbelsäule: LWK5/SWK1 bezeichnet zum Beispiel einen Schaden der Lendenwirbelsäule im Segment zwischen dem 5. Lendenwirbel (L5) und dem ersten Steißbeinwirbel (S1).

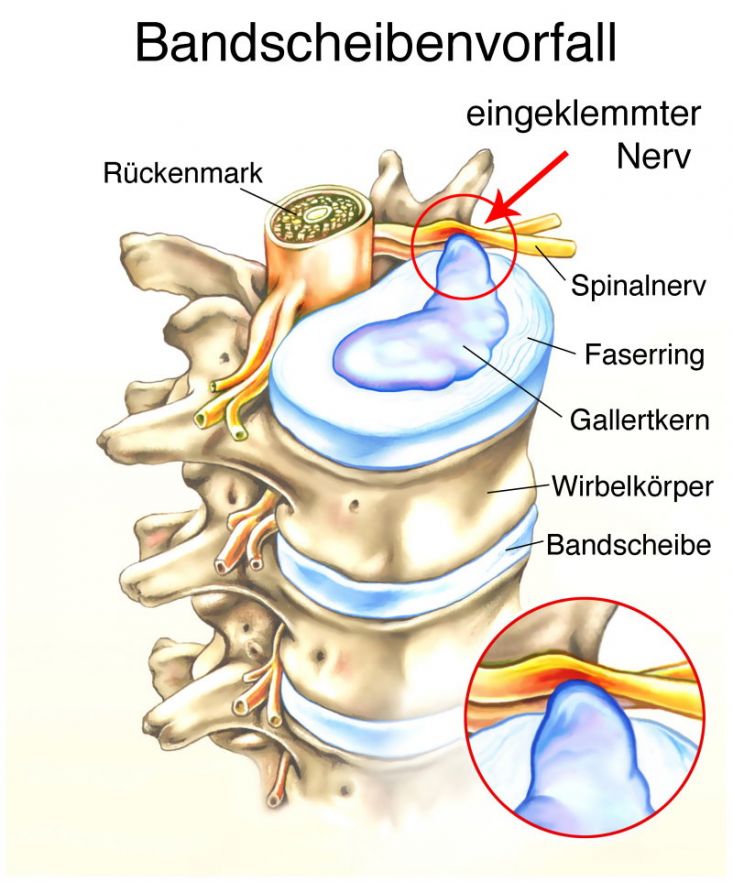

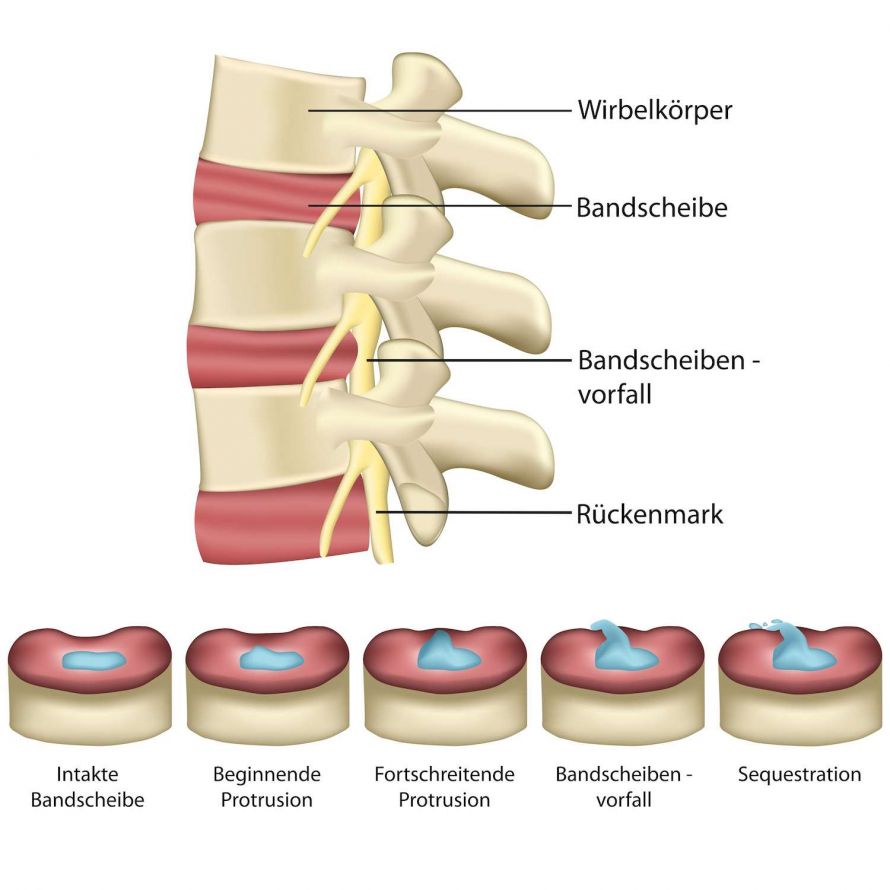

Bandscheibenschäden können in verschiedenen Ausprägungen auftreten:

- Beginnende Protrusion

- Fortschreitende Protrusion

- Bandscheibenvorfall

- Sequestration

© bilderzwerg / Fotolia

Bei einer fortgeschrittenen Bandscheibenvorwölbung (Protrusion) ist der Faserring noch intakt. Die veränderte Form der Bandscheibe drückt jedoch auf umliegendes Gewebe und Spinalnerven, die aus dem Rückenmark hervorgehen. Eine Vorwölbung kann sich mit konservativer Behandlung gut zurückbilden.

Bei einem Sequester ist der Faserring durchbrochen und der Gallertkern tritt aus der Bandscheibe heraus. Ein Sequester muss nicht zwangsläufig operiert werden. Pro und Contra der operativen und konservativen Therapie sollte der Patient mit dem spezialisierten Arzt besprechen.

Die Gewebeschäden verursachen bei einem Bandscheibenvorfall stark immobilisierende Schmerzen. Diese strahlen häufig in die Extremitäten aus. Oft entstehen auch neurologische Missempfindungen:

- Kribbeln

- Hitze oder Kälte ohne äußere Ursachen

- Taubheit

Häufig treten die Schmerzen bei Belastung auf. Die Schmerzen zwingen den Patienten oft in eine schmerzreduzierende Schonhaltung.

Die klinischen Symptome und das Anamnesegespräch geben erste Hinweise. Anschließend findet eine körperliche und neurologische Untersuchung statt.

Zur Klärung des Verdachts auf Bandscheibenvorfall ist jedoch die bildgebende Diagnostik zwingend erforderlich.

Im Röntgenbild findet der behandelnde Arzt Hinweise auf Veränderungen in den knöchernen Strukturen und auch degenerative Prozesse. Für die Diagnose und weitere Therapie-Planung bei einem Bandscheibenvorfall ist die Magnetresonanztomographie (MRT) das Mittel der ersten Wahl. Diese kann die Weichgewebeanteile und somit einen Bandscheibenvorfall darstellen.

Kernspintomographie © digitale-fotografien / Fotolia

Ein Bandscheibenschaden hat in der Regel eine längere, unbemerkte Vorgeschichte. Meist nimmt die Bandscheibe schleichend immer mehr Schaden, bis es schließlich zum Prolaps kommt.

Bandscheiben dehydrieren und werden spröde durch:

- Altern

- Bewegungsmangel

- Einseitige Ernährung

- Rauchen

Muskeldysbalancen, untrainierte Muskeln sowie ungünstige Bewegungsmuster belasten neben Übergewicht die Bandscheiben stark.

Das Video zeigt einen möglichen Ablauf der Bandscheibendegeneration mit Folgeschäden:

Der Bandscheibenvorfall ist eine neurologische Erkrankung mit orthopädischem Hintergrund. Er weist daher Symptome aus beiden Bereichen auf.

Es gibt drei Hauptursachen für einen Bandscheibenprolaps:

- eine angeborene Schwäche des Bandscheibengewebes und des Bindegewebes,

- eine plötzliche „Drehbewegung“ des Rumpfes mit schwerem Heben oder Schieben,

- Übergewicht mit Muskeldysbalancen, die zusammen eine Fehlbelastung der Wirbelsäule darstellen.

Häufig entsteht ein Bandscheibenvorfall beim Anheben einer schweren Getränkekiste mit gebeugter Wirbelsäule. Dabei dreht man sich häufig, um die Kiste in den Kofferraum zu stellen. So lastet ein großer Druck auf den Bandscheiben, die unter der Last aufgeben. Eine schlechte Muskelkondition und Übergewicht vergrößern das Risiko. Zusätzlich schwächt Rauchen das Bandscheibengewebe.

© #CNF / Fotolia

Führen Sie als erste Sofortmaßnahme die Stufenlagerung durch. Legen Sie die Beine in Rückenlage in einem 90°-Winkel nach oben. Dafür gibt es spezielle Bandscheibenwürfel aus Schaumstoff. Eine gepolsterte Kiste, ein Hocker oder ein Stuhl reichen auch aus. Diese Position bringt Platz zwischen die Wirbelkörper und entlastet das komprimierte Gewebe.

Diese erste Hilfe bei einem Bandscheibenvorfall können Sie flexibel im Bett oder auf der Yogamatte anwenden. Wichtig ist, dass die Wirbelsäule flach aufliegt und Sie ruhig und tief atmen können. Zur Entspannung hilft zusätzliche eine Wärmflasche. Um aus dem Liegen aufzustehen, rollen Sie sich rückenschonend über die Seite ab und stehen gestützt auf.

Vermeiden Sie unbedingt das Heben schwerer Lasten. Suchen Sie so schnell wie möglich den richtigen Arzt auf.

Stufenlagerung bei Bandscheibenvorfall © C.Schüßler / Fotolia

Spezialisten für Bandscheibenvorfälle sind Orthopäden, Wirbelsäulenchirurgen oder Neurochirurgen. Diese Fachärzte diagnostizieren einen Bandscheibenvorfall durch eine körperliche und MRT-Untersuchung und behandeln diesen.

Schwere Fälle können die Zusammenarbeit mehrerer Spezialisten erfordern. Da bei ein Bandscheibenvorfall die Nerven betrifft, zieht der der Orthopäde beispielsweise einen Neurologen zurate. Ist ein operativer Eingriff erforderlich, zieht er einen Wirbelsäulenchirurgen hinzu. Dieser hat in der Regel eine Facharztausbildung für Orthopädie und Unfallchirurgie oder Neurochirurgie.

Spezialisten für Bandscheibenvorfälle haben eine langjährige Ausbildung durchlaufen. Angehende Fachärzte müssen mehrere Jahre als Weiterbildungsassistent tätig sein – beispielsweise in einer orthopädischen Fachklinik.

Ein Bandscheibenvorfall ist nicht immer automatisch ein Fall für den Operateur. Tatsächlich können Ärzte und Therapeuten Bandscheibenvorfälle gut konservativ behandeln. Ein Bandscheibenvorfall geht mit Schmerzen, Nervenkompression und einer Entzündung einher. Diese drei Faktoren muss der Arzt ausschalten. Damit bricht der Patient aus dem Schmerz-Kreislauf aus und die Symptome werden nicht chronisch.

Die Heilungsphase dauert einige Wochen bis Monate. Dabei bildet sich bei einer Vorwölbung der verformte Faserring wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Bereits ausgetretene Bandscheibenmasse baut der Körper selbst ab. 90 % aller Bandscheibenvorfälle werden so erfolgreich behandelt.

Konservative Behandlung des Bandscheibenvorfalls

Manchmal reicht es aus, den Rücken nach einem Bandscheibenvorfall für zwei Wochen bei sanfter Mobilisierung zu schonen. Dabei sollten Sie schweres Heben vermeiden. Anschließend sollten Sie mit der Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur beginnen. Hier sollte ein Physiotherapeut unbedingt auf die richtige Auswahl und Ausführung der Übungen achten. Bei einem Bandscheibenvorfall verordnet der Arzt in der Regel Physiotherapie. Auch Rehasport kommt je nach Beschwerdelage zum Einsatz.

Gegen Schmerzen, starke Muskelverspannungen und Entzündungen helfen Medikamente. Der Arzt verordnet außerdem Antiphlogistika, also entzündungshemmende und abschwellende Medikamente aus der Gruppe der NSAR (nicht-steroidale Antirheumatika). Dazu gehören die Wirkstoffe Diclofenac und Ibuprofen. Als Muskelrelaxantien eignen sich zum Beispiel Präparate mit dem Wirkstoff Methocarbamol - diese sind verschreibungspflichtig. Die Einnahme von NSAR sollte immer unter einem entsprechenden Magenschutz erfolgen.

Eine weitere Behandlungsmöglichkeit ist die Spritzentherapie. Hierbei injiziert der Arzt die Schmerzmedikamente direkt an den gereizten Nerv oder die kleinen Wirbelgelenke, die sogenannten Facettengelenke. Wie eine Schmerztherapie mit Radiofrequenzsonde abläuft, zeigt das Video:

Ziel der medikamentösen Behandlung ist die Schmerzlinderung, sodass sich das gereizte Gewebe um die Bandscheibe erholen kann. Damit können Sie physiotherapeutische Übungen effektiver durchführen und Schonhaltungen ablegen.

Bei der konservativen Behandlung eines Bandscheibenvorfalls dauert es 3 bis 6 Wochen, um eine erste Schmerzfreiheit zu erreichen. Die vollständige Heilung des Bandscheibenschadens kann einige Monate in Anspruch nehmen.

Chirurgische Therapie: Bandscheiben-OP

Nach 6 bis 8 Wochen sollte Besserung eintreten. Ist das nicht der Fall oder es liegen deutliche Taubheitsgefühle oder Muskelschwächen (Fußheberschwäche) vor, kann eine Bandscheiben-Operation folgen. Nutzen und Risiken wägt der Operateur mit dem Patienten gründlich ab.

Das Prinzip einer Bandscheiben-OP ist, die schmerzauslösende Nervenkompression zu beenden. Dafür entfernt der Arzt die ausgetretene und in einigen Fällen abgetrennte Gallertmasse aus dem Bandscheibenkern.

Eine Operation kann endoskopisch oder offen, also mikrochirurgisch unter dem Einsatz eines OP-Mikroskops unter einer Vollnarkose erfolgen

Das Mikroskop ermöglicht dem Chirurgen, den hervorstehenden Knochen des Wirbelkörpers präziser zu sehen und wenn nötig teilweise zu entfernen. Welches Operationsverfahren in Frage kommt und im individuellen Fall am sinnvollsten ist, entscheiden Arzt und Patient gemeinsam.

Schmerzen bilden das Hauptsymptom des Bandscheibenvorfalls. In einigen Fällen kommen noch Lähmungserscheinungen und Empfindungsstörungen hinzu. Die Frage sollte jedoch nicht lauten, wie lange diese Schmerzen anhalten. Es geht eher darum, wie lange der Patient mit diesen Schmerzen leben muss.

Wenn die Schmerzen länger als 6-12 Wochen bestehen, muss eine Operation in Betracht gezogen werden. Damit sollen chronische Schmerzen verhindert werden.

Nach der konservativen Behandlung eines Bandscheibenvorfall ist der Patient für 4 bis 12 Wochen arbeitsunfähig. Die Dauer hängt von der Schwere des Krankheitsbilds ab und wie gut die konservative Therapie wirkt.

Bei einer Bandscheiben-Operation ist der Patient einige Tage Im Krankenhaus. Im Anschluss können Rehabilitationsmaßnahmen erfolgen.

In der ersten Woche nach der Operation an der Bandscheibe sollte sich der Patient ruhig verhalten. Dennoch sollte er täglich ein paar Schritte gehen. Direkt nach der Operation muss der Patienten ein spezielles Stützkorsett tragen.

Nach etwa ein bis drei Wochen kann der Patient mit der Physiotherapie beginnen.

Eine weitere Nachuntersuchung ist nach drei Monaten notwendig – entweder in der Klinik oder bei einem Rückenspezialisten Ihrer Wahl. Bei der Kontrolle nach drei Monaten findet ein Muskeltest statt. Sind die Muskeln nicht stark genug, hilft ein spezielles Trainingsprogramm.

Ursache von Bandscheibenvorfällen ist häufig der Bandscheibenverschleiß. Dieser hängt von einigen Lebensstilfaktoren ab, die Sie durch Präventionsmaßnahmen ändern können. Dadurch verlangsamen Sie den Verschleiß und verhindern möglicherweise einen weiteren Bandscheibenvorfall.

Besonders wichtig ist es, das Normalgewicht zu halten. Übergewicht und Bewegungsmangel belasten die Wirbelsäule und ebenso die Bandscheiben Dadurch beschleunigt sich die Bandscheibendegeneration und ein Bandscheibenvorfall wird wahrscheinlicher.

Unterstützen können Sie das gesunde Körpergewicht durch schonende Sportarten. Dazu zählen insbesondere Schwimmen, Radfahren oder Nordic Walking. Diese Sportarten bringen Bewegung und Aktivität in Ihr Leben. Gleichzeitig kräftigen Sie damit den Rücken und helfen ihm dabei, die Alltagsbelastungen wieder besser zu meistern. Mit dieser Kombination können Sie einem weiteren Bandscheibenvorfall besser vorbeugen.