Die Technik der Implantation künstlicher Gelenke (Endoprothesen) hat sich in den letzten Jahrzehnten stetig verbessert. Die Implantierung von künstlichen Gelenken, etwa

gehört mittlerweile zu den Routineeingriffen, insbesondere an spezialisierten Kliniken. Der rasante Anstieg an Gelenkersatzoperationen in den letzten Jahren erklärt sich durch verbesserte Techniken. Aber auch die allgemeine Alterung der Bevölkerung und der Wunsch nach Mobilität bis ins hohe Alter führt zu immer mehr Endoprothesen-Implantierungen.

Trotz der modernen Technik können im Bereich von Endoprothesen Entzündungen entstehen. Eine solche Infektion der jeweils betroffenen Knochen und Gelenke inklusive des umliegenden Gewebes stellt weiterhin eine Herausforderung dar.

Mediziner unterscheiden hier zwischen akuten und chronischen Entzündungen. Zur Infizierung der Prothese kommt es in der Regel während der Operation oder im Verlauf des Wundheilungsprozesses. Je nach Lokalität bewegt sich die Infektionsrate zwischen 0,5 und 2 Prozent.

Eine Protheseninfektion geht für Betroffene mit einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität einher. Sie erfordert lange, kostenintensive Krankenhausaufenthalte und verschiedene Therapiebemühungen.

Für eine akute Protheseninfektion ist ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl bezeichnend. Betroffene fühlen sich müde und abgeschlagen und leiden unter Fieber und Schüttelfrost. Im Bereich der Prothese kommt es zu

- Rötungen,

- Schmerzen,

- Schwellungen und/oder

- Überwärmung.

Im Blut lassen sich verschiedene Entzündungssymptome feststellen. Mediziner sprechen hier von einer Sepsis (auch als Blutvergiftung bekannt): Das ist eine ernstzunehmenden Allgemeininfektion des gesamten Organismus.

Ein schleichender Verlauf zählt zu den wichtigsten Kennzeichen einer chronischen Protheseninfektion. Häufig äußert sich diese in Form von einschlägigen Symptomen erst mit der Zeit, so dass eine Früherkennung schwierig ist. Schmerzen im betroffenen Gelenk sowie eine zunehmende Lockerung der Prothese sind die wichtigsten Hinweise.

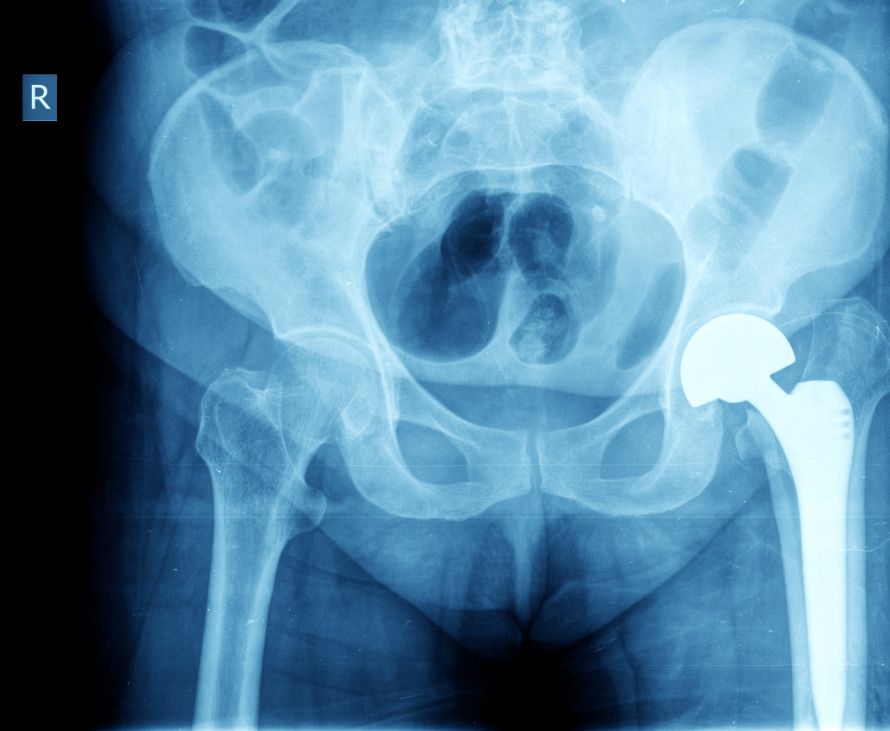

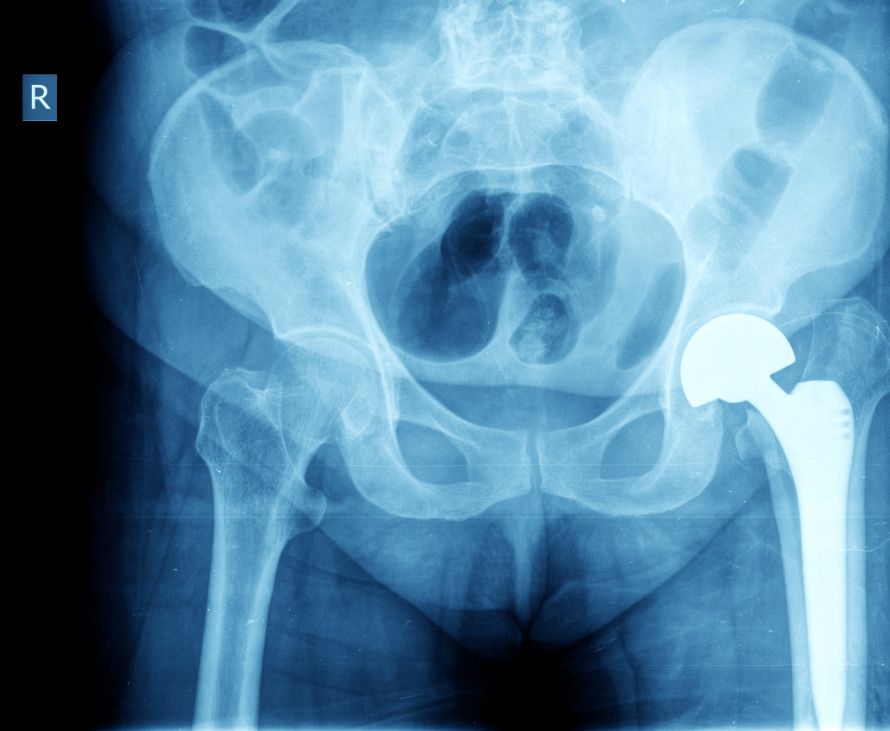

Trotz moderner Implantationsverfahren, hier etwa eine Hüft-Endoprothese, können auch heute noch Protheseninfektionen auftreten © oceandigital | AdobeStock

Für eine Infektion während der OP oder Wundheilungsphase sind meistens Bakterien verantwortlich. Aufgrund mangelnder Hygiene oder dem Ausbleiben weiterer essentieller Schutz- und Vorsorgemaßnahmen können diese in den Wundbereich gelangen.

Alternativ kann es über den Blutkreislauf zu einer Ausbreitung von Bakterien aus Entzündungsherden in anderen Körperregionen kommen. Als Auslöser denkbar sind hier beispielsweise

- Hautinfektionen,

- Harnwegsinfektionen und

- Lungeninfektionen.

Für eine genaue Einordnung der jeweils vorliegenden Protheseninfektion orientieren sich Mediziner an drei Kategorien. Die Einordnung einer Protheseninfektion in eine der Kategorien hängt vom Zeitpunkt des Auftretens ab.

- Erste Kategorie: Die Infektion tritt innerhalb von drei Monaten nach dem Eingriff auf. Meistens sind Bakterien (Staphylococcus aureus und gramnegative Bakterien) die Ursache. Sie gelangen während der Operation in den Körper.

- Zweite Kategorie: Verspätete Manifestation einer während der OP erworbenen Infektion mit primär Koagulase-negativen Staphylokokken. Die Entzündung zeigt sich etwa drei bis 24 Monate nach der OP.

- Dritte Kategorie: Infektionen, die erst nach etwa zwei Jahren zu ersten Krankheitsanzeichen führen. Ursache ist meistens eine hämatogene Streuung, also Infektionen in anderen Körperregionen. Auch hier zählen überwiegend Staphylokokken zu den Verursachern. Eine Ausnahme bilden unter anderem von Escherichia coli-Bakterien hervorgerufene Harninfektionen.

Leiden Sie unter einem oder mehreren der oben beschriebenen Symptome, sollten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt halten. Sollte eine Protheseninfektion vorliegen, kann nur eine schnelle Behandlung eine Verschlimmerung Ihres Gesundheitszustandes mit potentiell ernsten Folgen verhindern.

In einem einleitenden Gespräch, im Fachjargon Anamnese genannt, wird Ihr Arzt Ihnen Fragen zu Ihren Beschwerden, Ihrer Krankheitsgeschichte und mehr stellen. Die Anamnese dient einer ersten Einordnung der vorliegenden Erkrankung.

Im Anschluss folgen die körperliche und radiologische Untersuchung. Wichtige Befunde liefern außerdem

- eine Blutuntersuchung,

- die Punktion des betroffenen Gelenkes,

- Gewebeentnahmen sowie

- eine Analyse des Prothesenmaterials.

Um potentielle Auslöser möglichst genau zu bestimmen, untersucht der Arzt oft auch das Umfeld, also

Wenn auch hier Entzündungssymptome erkennbar sind, ist eine direkte Verbindung zur Protheseninfektion wahrscheinlich.

Als erste Anlaufstelle für Beschwerden mit Ihrer Prothese gilt Ihr Hausarzt bzw. der für Ihren Gelenkersatz zuständige Mediziner. Generell sind Fachärzte der

mit diesem Krankheitsbild gut vertraut. Sie überweisen Sie im Zweifelsfall an erfahrene Mediziner mit entsprechender Schwerpunktsetzung.

Im Zentrum der therapeutischen Bemühungen steht der chirurgische Eingriff, der einen Prothesenwechsel zum Ziel hat. Das bedeutet, dass die infizierte Prothese entfernt - und eine neue eingesetzt werden muss.

Der zweite Baustein einer erfolgversprechenden Behandlung von Protheseninfektionen ist die langfristige Antibiotika-Therapie.

Die sogenannte Zwei-Phasen-Methode verspricht grundsätzlich bessere Ergebnisse. In einem ersten Schritt wird die infizierte Prothese entfernt.

Im Anschluss folgt eine sechswöchige Antibiotikatherapie, begleitet von einer Stärkung der Gelenke mithilfe von mit Antibiotika imprägnierten Spacern.

Erst danach wird die neue Prothese eingesetzt. Den Abschluss dieser Maßnahme bildet eine weitere Behandlung mit Antibiotika über einen Zeitraum von sechs Wochen hinweg.

Die Gefahr, dass eine Protheseninfektion ungünstig verläuft, besteht vor allem bei Infektionen durch Staphylokokken.

Auch bei einer septischen Prothesenlockerung sind die Aussichten auf eine komplikationsfreie Genesung eher gering. Dazu reicht eine minimale Infektion schon aus. Die Behandlung erfolgt hier ebenfalls wie oben beschrieben „zweizeitig“ durch eine Kombination aus

- Prothesenentfernung,

- Gelenksanierung,

- Antibiotikatherapie und

- anschließender Implantation einer neuen Prothese.

Gegebenenfalls wird zudem eine Knochentransplantation notwendig, die den Verlust an Knochensubstanz durch die Lockerung ausgleicht.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Protheseninfektionen zwar selten vorkommen. Aufgrund ihrer potentiell schweren Auswirkungen müssen sie aber sehr ernst genommen werden.

Zu den wichtigsten präventiven Maßnahmen zählen

- unbedingte Hygiene,

- Sterilität,

- eine gesunde Ernährung sowie

- eine sofortige ärztliche Konsultation im Falle einer bakteriellen Infektion wie beispielsweise im Mund- und Zahnbereich.