Die Hüftprothese ist der teilweise oder komplette künstliche Ersatz des natürlichen Hüftgelenks. Sie kommt meist zum Einsatz, wenn ein Verschleiß des Hüftgelenks und die dadurch resultierenden Schmerzen mit konventionellen Methoden nicht mehr ausreichend behandelt werden können. Mit einem künstlichen Hüftgelenk kann heutzutage schnell und schonend geholfen werden, die Gelenkbeweglichkeit wieder zu erlangen und die Schmerzfreiheit zurückzugewinnen.

Empfohlene Spezialisten

Artikelübersicht

- Wann ist ein künstliches Hüftgelenk sinnvoll?

- Die Bestandteile des künstlichen Hüftgelenks: Gelenkkopf, Schaft und Gelenkpfanne

- Welche Prothesenformen gibt es beim künstlichen Hüftgelenk?

- Verankerungsmethoden für das künstliche Hüftgelenk: Zementiert oder zementfrei

- Die Operation für den Einsatz eines künstlichen Hüftgelenkes

- Welche Vorteile bietet die minimal-invasive Implantation einer Hüftprothese?

- Vorbereitungen auf die Hüftoperation

- Die Nachsorge nach einer Hüftprothese-Operation

Hüftprothese - Weitere Informationen

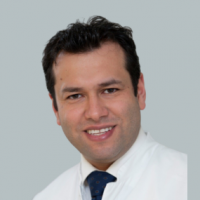

Die Hüftprothese ist eine sogenannte Endoprothese. Diese Prothesenart wird implantiert, befindet sich also von außen unsichtbar innerhalb des Körpers. In Deutschland werden jährlich weit über 350.000 Endoprothesen implantiert.

Das beste Ergebnis, das durch eine Hüftprothese erzielt werden kann, ist die Schmerzfreiheit des Patienten. Mit einer Hüftprothese können Patienten ihren Alltag wieder normal bewältigen und ihre Lebensqualität zurückerlangen.

Künstlicher Gelenkersatz von beiden Hüftgelenken © psdesign1 / Fotolia

Wann ist ein künstliches Hüftgelenk sinnvoll?

Eine Hüftprothese kommt dann zum Einsatz, wenn das natürliche Gelenk in seiner Funktion eingeschränkt ist.

Das ist zum Beispiel bei einer fortgeschrittenen Hüftarthros der Fall, wenn der Gelenkkopf nicht mehr geschmeidig in der Pfanne gleiten kann. Dann kommt es zu Schmerzen beim alltäglichen Bewegungsablauf, die zunächst konservativ, das heißt ohne Operation, behandelt werden. Sehen Sie im Video, wie Gelenkverschleiß durch Knorpelschaden entsteht:

Wenn diese Schmerzen jedoch nicht mehr durch konventionelle Therapien gelindert werden können, bleibt nur der künstliche Gelenkersatz der erkrankten Hüfte durch eine Hüftprothese.

Ob bei Ihnen ein Hüftgelenksimplantat eine sinnvolle Therapie darstellt, können Sie anhand der folgenden Fragen einordnen. Wenn Sie 4 bis 5 dieser Fragen mit „Ja“ beantworten können, sollten Sie mit Ihrem Orthopäden über den Gelenkersatz sprechen:

- Bereitet jeder Schritt auf ebenem Untergrund Schmerzen?

- Bereitet Ihnen das Treppensteigen Schmerzen?

- Liegt die schmerzfreie Gehstrecke unter 30 Minuten?

- Kommt es nachts zu Schmerzen?

- Bereitet das Hinsetzen und Aufstehen Probleme?

- Brauchen Sie mehrmals am Tag Schmerzmedikamente?

- Denken Sie auch bei der alltäglichen Tätigkeit sehr häufig an das erkrankte Gelenk?

- Können Freizeitaktivitäten und Einkaufen nur mit vorheriger, geplanter Schmerzmitteleinnahme ausgeführt werden?

Die Bestandteile des künstlichen Hüftgelenks: Gelenkkopf, Schaft und Gelenkpfanne

Die modernen Hüftendoprothesen nehmen sich die Natur zum Vorbild und ahmen alle natürlichen Bestandteile eines echten Gelenks nach. Das sind der kugelförmige Gelenkkopf auf dem länglichen Schaft und die Gelenkpfanne.

Die körpereigenen stabilisierenden Bandstrukturen (Sehnen), die eine Haltefunktion des Gelenks versehen, werden im optimalen Fall bei der Operation erhalten..

Beim Ersatz des Hüftgelenks können prinzipiell zwei verschiedene Prothesentypen eingesetzt werden:

- die totale Endoprothese (Hüft-TEP), ein kompletter Gelenkersatz;

- die Teilprothese, bei der die natürliche Gelenkpfanne erhalten bleibt.

Der Schaft kann im Oberschenkelhalsknochen verankert werden. Eine künstliche Gelenkpfanne besteht in der Regel aus einer Schale, in der der künstliche Gelenkkopf gleiten kann. Dieses Zusammenspiel wird Gleitpaarung genannt.

Von Science Museum London / Science and Society Picture Library - Stainless steel and ultra high molecular weight polythene hip replacement Uploaded by Mrjohncummings, CC BY-SA 2.0, Link

Welche Prothesenformen gibt es beim künstlichen Hüftgelenk?

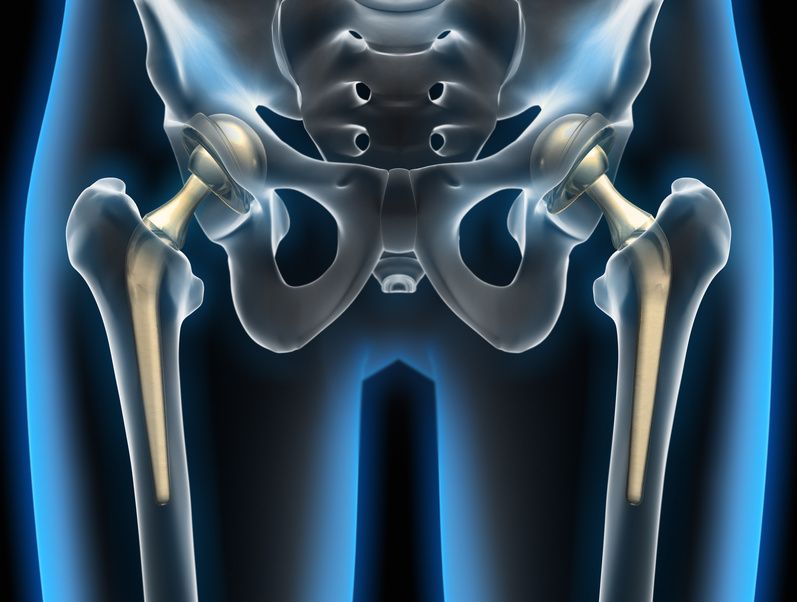

Im Bereich der Hüfte wird besonders bei jungen Patienten der Oberflächenersatz in Form der McMinn Kappenprothese (Abb. 1) bevorzugt eingesetzt.

Hier ist bei ausgezeichneter Wiederherstellung der Gelenkfunktion nur ein minimaler Knochenverlust zu verzeichnen, was spätere Revisionsoperationen (Hüftprothesenwechsel) erleichtert. Bei Verwendung einer normalen zementfreien Pfannenprothese wird der Oberschenkelkopf lediglich überkront. Daraus ergibt sich eine nahezu anatomische Rekonstruktion der Gelenkarchitektur. Die ursprüngliche Gelenkkopfgröße bleibt erhalten. Somit wird eine ausgezeichnete Gelenkbeweglichkeit erzielt.

Die ansonsten im Hüftgelenkbereich am meisten verwendete Prothesenform ist eine Oberschenkelschaftprothese. Dieses künstliche Hüftgelenk ist eine Kombination aus

- einer metallischen Pfannenschale,

- einer pfannenseitigen Gleitpaarung aus Polyethylen (PE / Kunststoff),

- Metall oder Keramik und

- einer Oberschenkelschaftkomponente mit standardisiertem Aufnahmekonus für einen Prothesenkopf aus Metall oder Keramik.

Dieser künstliche Gelenkkopf kann individuell unterschiedlich große Durchmesser haben.

Je nach Auswahl der Hüftprothese gibt es verschiedene Gleitpaarungen der Gelenkbestandteile. Das Material einer Prothese besteht zum Beispiel aus:

- Metall/Metall,

- Kunststoff (PE)/Keramik,

- Kunststoff (PE)/Metall,

- Keramik/Keramik,

- Metall/Keramik.

Die Verwendung der unterschiedlichen Materialien richtet sich im Einzelfall nach den individuellen Anforderungen (z. B. Alter, Allergie auf bestimmte Metalle, mechanische Beanspruchung, Körpergewicht).

Neben der McMinn-Kappenprothese und der Oberschenkelschaftprothese (Abb. 3) hat in den letzten Jahren die Verbesserung der schon lange bekannten Kurzschaftprothese (Abb. 2) eine zunehmende Beliebtheit mit steigenden Implantationszahlen erfahren.

Kappenprothese - Kurzschaftprothese - Oberschenkelschaftprothese

Verankerungsmethoden für das künstliche Hüftgelenk: Zementiert oder zementfrei

Ein weiterer Unterschied bei den Hüftprothesen besteht in der Verankerungsart.

Früher wurden die ersten Kunstgelenke generell mit einem speziellen Kunststoffgemisch (umgangssprachlich auch „Knochenzement“ genannt) auf oder in den zurechtgesägten Knochen eingebracht. Heute gibt es auch die Möglichkeit, die Hüftprothese zementfrei einzusetzen (zementfreie Fixation).

Dies wurde möglich durch eine spezielle Oberflächenbehandlung der Implantate. Die Oberfläche des Titanmaterials wird zum Beispiel mit Laserstrahlen so verändert, dass sie eine poröse Feinstruktur erhält. So kann sich das Implantat sehr fest im Knochen verankern und in den gesunden Knochen einwachsen. Eine spätere Prothesenlockerung wird so unwahrscheinlicher.

Zementierte Prothesen sind schwieriger zu entfernen als unzementierte. Da die durchschnittliche Lebensdauer einer Hüft-TEP bei bis zu 15 Jahren liegt, ist die Entfernbarkeit ein wichtiges Kriterium, wenn die Verankerungsart ausgewählt wird. Denn wenn das künstliche Gelenk ausgetauscht werden muss, soll diese Wechseloperation gut durchführbar sein.

Auch eine Kombination von beiden Verankerungsformen ist möglich. Man spricht dann vom sogenannten „Hybridgelenk“. Der implantierende Arzt wählt die passende Verankerungsform anhand des Gelenkzustands, dem Alter und der Knochenqualität des Patienten aus.

Dabei gilt:

- Junge, aktive Patienten unter 60 Jahren sollten möglichst eine zementfreie Verankerung erhalten. Der Grund dafür ist, dass mit einer Wechseloperation zu rechnen ist, wenn die Haltbarkeit der Prothese ausgeschöpft ist.

- Bei Patienten bis zum 75. Lebensjahr wird eine so genannte Hybridversorgung, also eine zementfreie Pfanne und ein zementierter Schaft, bevorzugt.

- Betagtere Patienten über 75 Jahre profitieren meist von einer vollzementierten Variante, da ihr Knochen häufig nicht mehr sehr tragfähig ist und eine zusätzliche Zementstabilisierung benötigt.

Das Klinik-Team wird anhand der im Vorgespräch erhobenen und der im Röntgenbild sichtbaren Besonderheiten für den Patienten die passende Prothesenart, das am besten verträgliche Prothesenmaterial und die individuell am besten sitzende Prothesenform auswählen.

Wichtigstes Kriterium für die Art der Prothesenverankerung ist die Knochenqualität: zementiert, zementfrei oder hybrid.

Vollzementierte, zementfreie und teilzementierte Hüftprothese.

Die Operation für den Einsatz eines künstlichen Hüftgelenkes

Die Operation zum Einsetzen einer Hüftprothese ist in den meisten Fällen ein invasiver Eingriff und muss unter Vollnarkose stattfinden. Es handelt sich um eine große OP, bei der sowohl das natürliche Gelenk, inkl. Kopf und gegebenenfalls Oberschenkelhals, entfernt werden müssen.

Dann kann das künstliche Hüftgelenk eingesetzt werden. Deshalb wird bei der OP für den Einsatz einer Hüftprothese ein offenes OP-Feld benötigt, um alle Strukturen korrekt platzieren und befestigen zu können. Der Operateur benötigt also eine freie Sicht auf das Gelenk.

Beim Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks liegt der Patient in Seitenlage auf der nicht zu operierenden Seite. Das Becken wird dabei durch vordere und hintere Beckenstützen gehalten und sein zu operierendes Bein liegt in einer Beinlagerschale.

Der Ablauf einer Hüftprothesen-OP im Detail:

- Für die OP selbst wird die betroffene Hüfte mit einem Hautschnitt eröffnet.

- Dann wird die Muskulatur zur Seite geklappt, damit das Gelenk und der beteiligte Knochen erreicht werden können.

Nun hat der Operateur eine freie Sicht auf das erkrankte Gelenk. Die eigentliche Operation am Hüftgelenk beginnt und der Einsatz der Hüftprothese wird vorbereitet - diese Operationsschritte sind im Video zu sehen:

- Das Gelenk wird eröffnet und die entzündlich veränderte Gelenkinnenhaut entfernt.

- Sogenannte Gelenksporne werden im zweiten Schritt abgetragen, um dem Gelenk seine ursprüngliche Form und Größe wiederzugeben.

- Als wichtigster Schritt werden nun die zerstörten Knorpelbeläge der knöchernen Gelenkpartner bis in den gesunden Knochen mit speziellen Lehren zurechtgesägt oder -gefräst.

- Auf diesen gesunden und damit lasttragefähigen Knochen werden die Kunstgelenkteile angebracht. Diese sind zuvor an die individuelle Knochengröße des Patienten ausgewählt und angepasst worden.

Das Implantat wird sicher verankert und gegebenenfalls mit Knochenzement befestigt. Im Anschluss wird der korrekte Sitz der Hüftprothese innerhalb des Beins durch Röntgenbilder kontrolliert.

Da diese Teile präzise zueinander passen wie Kugeln in einem Kugellager, ist nach der Operation wieder ein reibungsfreies Bewegen der knöchernen Gelenkpartner möglich. Nachdem die Prothese anatomisch korrekt eingesetzt wurde, kann das eröffnete OP-Gebiet wieder zugenäht oder geklammert werden.

Welche Vorteile bietet die minimal-invasive Implantation einer Hüftprothese?

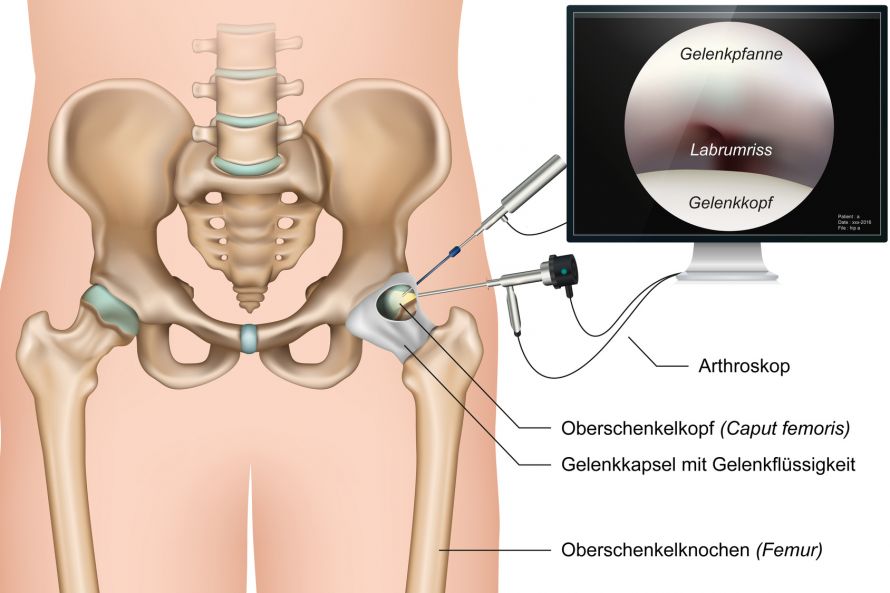

In den Medien hört man in immer öfter Begriffe wie „Schlüssellochchirurgie“, Gelenkspiegelung oder minimal-invasive Chirurgie. Die maßgeblichen Erfolge dieser operativen Chirurgie liegen darin begründet, dass die Begleitverletzungen des Umgebungsgewebes so gering wie möglich gehalten werden können.

Auf dem Weg zum zerstörten Gelenk müssen die Haut und das umgebende Gewebe (zum Beispiel Muskeln) eröffnet werden, um an das OP-Gebiet heranzukommen. Dieser begleitende Gewebsschaden ist oft dafür verantwortlich, dass die postoperative Heilung (das heißt nach der OP) deutlich länger dauert, als es vom reinen Gelenkeingriff her notwendig wäre.

Bei der minimal-invasiven Chirurgie kann der Hautschnitt deutlich kürzer als 10 cm sein und ist nicht wie früher 20 cm lang. Abhängig von den individuellen Besonderheiten der Anatomie des Patienten (Größe, Gewicht, notwendige Implantatgröße) kann die Länge des Hautschnittes deutlich variieren. Er wird jedoch möglichst kurzgehalten.

minimal-invasive Gelenkspiegelung des Hüftgelenks: Hüft-Arthroskopie © bilderzwerg / Fotolia

Tatsächlich ist aber der rein kosmetische Aspekt der kürzeren Narbe nicht der Grund für ein minimal-invasives Vorgehen. Vielmehr werden bei der minimal-invasiven Operation vor allem die Muskeln wesentlich geschont. Es werden Zugangswege gewählt, bei denen natürliche, anatomisch vorhandene Gewebslücken, zum Beispiel zwischen einzelnen Muskeln, genutzt werden. Muskeln werden nicht mehr abgelöst oder durchtrennt, sondern nur im Faserverlauf schonend auseinander gedrängt.

Zusätzlich werden spezielle, miniaturisierte Instrumente verwendet, die weniger Platz im OP-Bereich selbst benötigen.

Für den Patienten bedeutet dies ein gewebeschonenderes Verfahren, bei dem er weniger Blut verliert. Dadurch werden auch seltener Blutkonserven benötigt und der Aufenthalt im Krankenhaus wird insgesamt kürzer. Durch die Erhaltung der das Gelenk stützenden Muskeln sind Patienten schon am Tag nach der Operation beweglicher und in der Lage, wichtige Gelenkfunktionen selbstständig auszuführen und zu trainieren.

Minimal-invasiv bedeutet also mehr als ein verkürzter Hautschnitt. Entscheidend ist die Gewebeschonung unter der Haut.

Vorbereitungen auf die Hüftoperation

Das Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks ist eine endgültige Operation, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Für die Hüft-TEP muss das komplette natürliche Gelenk entfernt werden.

Zur Vorbereitung auf diese Operation muss mindestens ein Facharzt für Orthopädie und Experte für Endoprothetik zu Rate gezogen werden, bevor die Operation tatsächlich durchgeführt werden kann. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass der künstliche Ersatz tatsächlich notwendig ist und zum bestmöglichen Ergebnis für den Patienten führt.

Der Patient durchläuft wie üblich vor der Operation einige Voruntersuchungen. Diese gewährleisten einen sicheren und reibungslosen Ablauf während der Implantation. Zu diesen Voruntersuchungen gehören:

- eine Blutentnahme zur Überprüfung der Blutwerte,

- ein EKG zur Kontrolle des Herzkreislauf-Systems,

- ein Vorgespräch mit dem Facharzt für Anästhesie (Narkosearzt).

Was kann der Patient vor der Implantation des künstlichen Hüftgelenks tun?

Die beste Vorbereitung vor der OP einer Hüftprothese ist die gründliche Information und das Gespräch mit dem Arzt und Klinik-Team.

© RFBSIP / Fotolia

Doch auch Patienten selbst können aktiv dazu beitragen, dass der künstliche Gelenkersatz ein optimaler Behandlungserfolg wird.

Mentale Vorbereitung auf das künstliche Hüftgelenk

Auch wenn die Schmerzen den Patienten erheblich beeinträchtigen: Das künstliche Hüftgelenk ist keine Notfalloperation, sondern ein sorgsam geplanter Eingriff. Dennoch gibt es neben allen operativen Verbesserungen, neuen Medikamenten und modernen Narkoseverfahren immer ein geringes Risiko.

Andererseits ist der Patient durch die Beschwerden, die seine Krankheit ihm bereitet, deutlich in Lebensqualität und Lebensfreude eingeschränkt. Somit ist zwischen Pro und Contra sorgsam abzuwägen, dabei hilft Ihnen Ihr Arzt.

Ernährung vor der Implantation des künstlichen Hüftgelenk

Schon im täglichen Leben sollte die gesunde Ernährung einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Umso wichtiger ist sie jedoch im Vorfeld einer Operation. Manchmal haben Patienten – bedingt durch die Bewegungseinschränkung in letzter Zeit – „einige Pfunde zugelegt“.

Diese sollten sie jetzt bewusst, aber nicht gewaltsam reduzieren. Der Hausarzt oder Internist wird ihnen helfen, eine sanfte Diät auszuarbeiten, bei der sie jedoch nicht mehr als 1 kg pro Woche Gewicht verlieren sollten.

Für eine gute Konstitution bei der Operation und für eine gute Wundheilung ist folgende Faustregel empfehlenswert: Grundsätzlich sollten alle Nahrungsbestandteile enthalten sein – Kohlenhydrate in Form von Vollkornprodukten, viel Früchte und Gemüse, mageres Fleisch, proteinangereicherte Lebensmittel und calciumreiche Milchprodukte.

Bewegungsübungen schon vor der OP

Durch die Gelenkerkrankung sind die Muskeln, die das Gelenk umspannen, geschwächt, verkürzt und teilweise schon verkümmert (Muskelatrophie).

Vor der Operation sollte der Patient jedoch beginnen, in Eigenregie diese Muskeln zu trainieren. Sollten ihm dabei die Bewegungen zu starke Schmerzen verursachen, sollte er diese Bewegungen meiden und verstärkt Anspannungsübungen (isometrisches Training) durchführen.

Durch diese täglich mehrmaligen Übungsanwendungen in Eigenregie wird der zukünftige Heilungsverlauf verbessert.

Medikamente vor dem geplanten Eingriff

Die meisten Patienten haben neben der Gelenkerkrankung noch eine oder mehrere Begleiterkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Diabetes. Häufig sind sie daher auch zur regelmäßigen Einnahme von Medikamenten gezwungen. Leider sind einige auch relativ verbreitete Medikamente (wie zum Beispiel ASS) kritisch im Zusammenhang mit einer Operation zu sehen, da sie das Operationsrisiko erhöhen oder ganz neue Risiken – besonders in Kombination mit Narkosemitteln – auftreten können.

Daher erhält der Patient bei der Terminierung der Implantation seines künstlichen Hüftgelenks i.d.R. eine Liste mit kritischen Medikamenten. Der Patient sollte sich diesbezüglich mit seinem Hausarzt zusammensetzen, seine persönlichen Medikamente überprüfen und, wenn notwendig, rechtzeitig vor dem Eingriff absetzen oder umstellen.

Die Nachsorge nach einer Hüftprothese-Operation

Die Nachsorge nach einer Teilprothese oder Hüft-TEP ist aufwendig und braucht ihre Zeit. Das künstliche Hüftgelenk muss langsam an seine neuen Aufgaben gewöhnt und angepasst werden. Eine professionelle orthopädische Reha ist ratsam.

Die Bewegung ist nach dem Einsatz einer Hüftprothese sehr wichtig, um die Funktionsfähigkeit der Prothese selbst zu erhalten und die Muskulatur, in die sie eingebettet ist, nach der Operation wieder aufzubauen.

Gleichzeitig bietet eine gestärkte Muskulatur allen Gelenken Schutz vor Überlastung und damit auch vor Verschleißerscheinungen. Der Aufbau der Muskulatur kann nach einer OP und dem Einsetzen einer Hüftprothese mittels Physiotherapie am gezieltesten gestartet werden. Dabei ist das Therapiekonzept genau auf den Patienten und seine Bedürfnisse zugeschnitten.