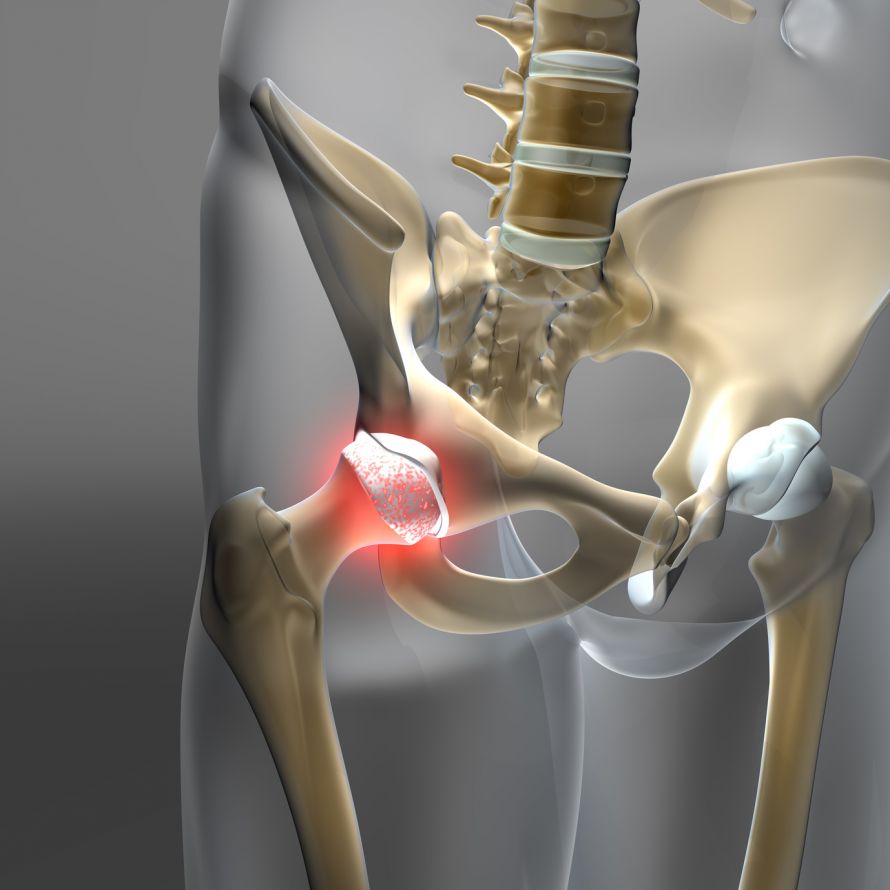

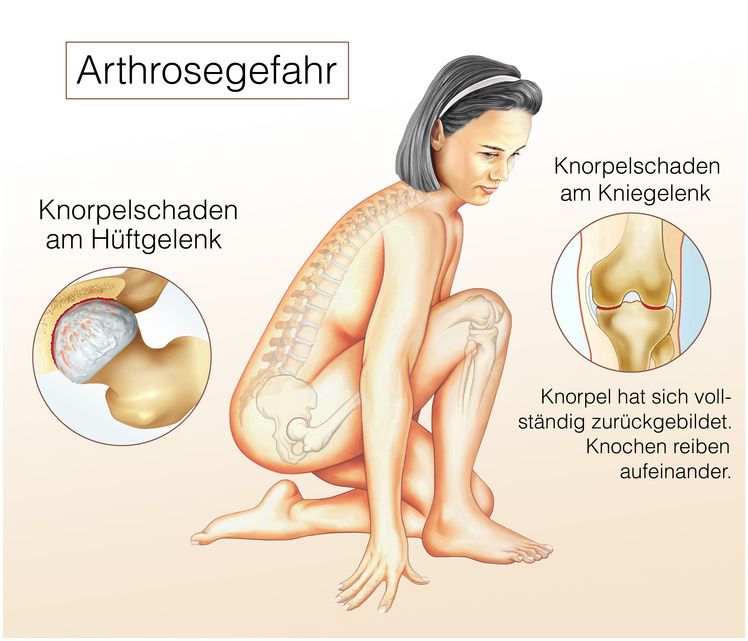

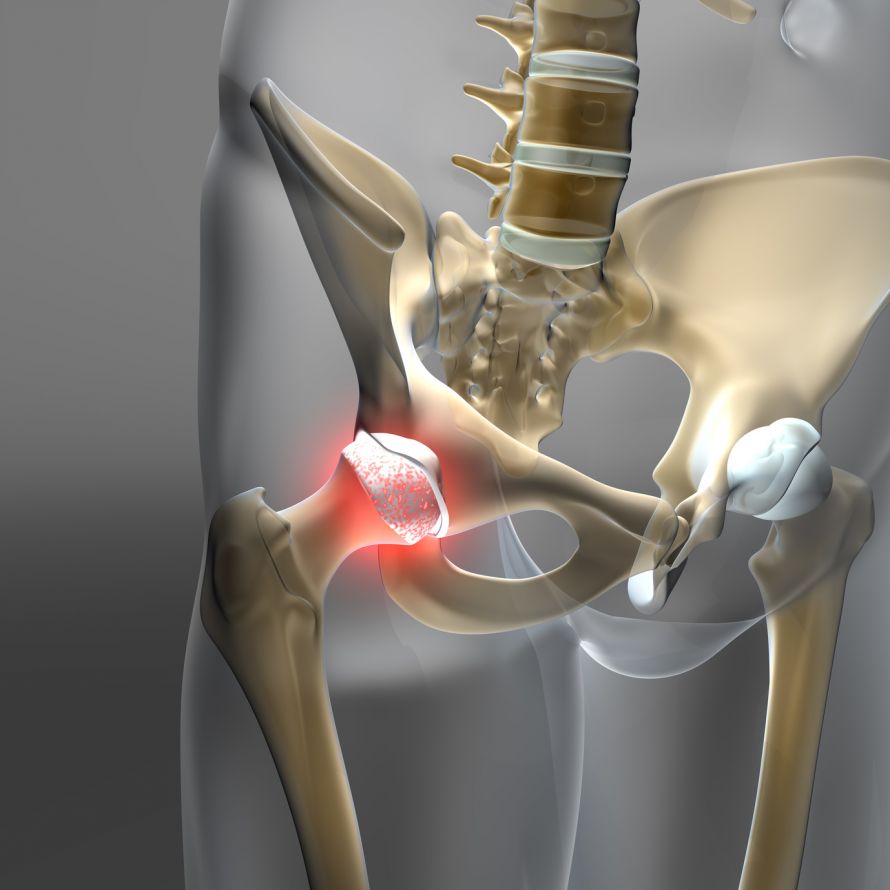

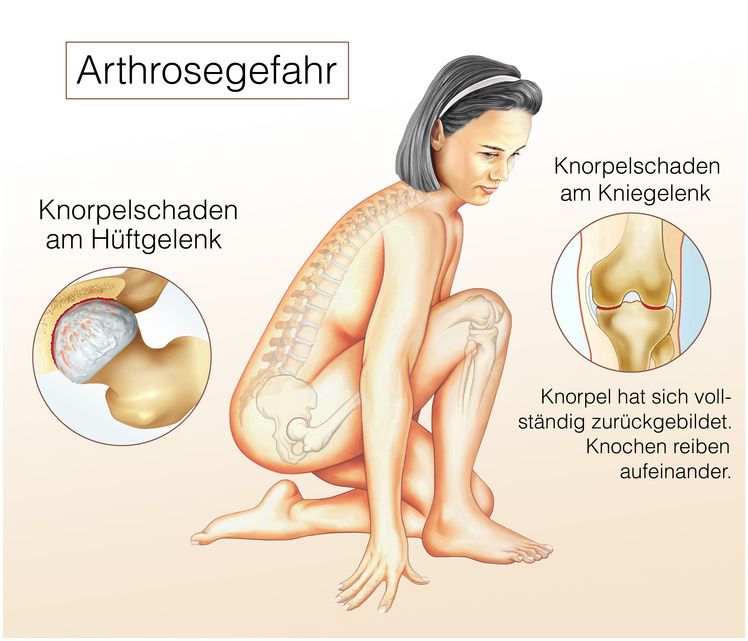

In den meisten Fällen kommt eine Hüft-TEP zum Einsatz, wenn das natürliche Hüftgelenk durch eine Hüftgelenksarthrose geschädigt ist. Arthrose bezeichnet einen alters- oder fehlbelastungsbedingten Verschleiß der Knorpelschicht am Gelenk. Der Knorpel reibt sich dabei ab, so dass in der Folge die Knochen direkt aufeinander treffen. Diese Verschleißerkrankung des Hüftgelenks entsteht häufig bei Patienten ab einem Alter ab 55 Jahren.

Die Koxarthrose, wie die Erkrankung auch genannt wird, ist also in der Regel eine Alterserscheinung. Rund 10 Prozent der Frauen und 17 Prozent der Männer bekommen diese Diagnose, bei einem Drittel der Betroffenen sind sogar beide Hüftgelenke erkrankt. Die bereits entstandenen Schäden durch Hüftgelenksarthrose sind irreversibel, das heißt, sie können bisher nicht durch eine konservative Therapie rückgängig gemacht werden. Zumeist ist im Endstadium eine Operation notwendig.

Konservative Therapien können daher häufig nur vorübergehend helfen. Über eine Operation und den Einsatz eines künstlichen Gelenks sollte daher rechtzeitig mit dem Arzt gesprochen werden.

Verschleißerkrankung Hüftgelenksarthrose © catsnfrogs / Fotolia

Es ist erwiesen, dass 77% der Patienten mit diagnostizierter Koxarthrose bereits ein vorgeschädigtes Hüftgelenk hatten. Dann spricht der Mediziner von einer Sekundärarthrose, beziehungsweise einer Arthrose mit sekundärer Genese. Typische Sekundärarthrosen sind:

- Subluxationskoxarthrosen/Dysplasiekoxarthrosen

- Koxarthrose nach Morbus Perthes, Epiphyseolysis capitis femoris juvenilis oder idiopathischer Hüftkopfnekrose

- Protusionskoxarthrose

- Postkoxitische Koxarthrose

- Posttraumatische Koxarthrose

In diesen Fällen kann es bereits früh im Leben zu hüftgelenksbezogenen Beschwerden kommen. Nicht selten müssen entsprechend auch junge Patienten an der Hüfte behandelt werden. Auch Hüftgelenksoperationen kommen hier deutlich früher als bei der primären Verschleißarthrose zum Einsatz.

Die Arthrose des Hüftgelenkes weist, ähnlich der Arthrose anderer Gelenke, drei zu unterscheidende Schmerzformen auf:

- Belastungsschmerz - die häufigste Schmerzform bei Hüftgelenksarthrose. Der Schmerz tritt bei Bewegung und Belastung auf und hält dabei an

- Anlaufschmerz - zu Beginn von Bewegungen. Der Schmerz tritt beispielsweise nach dem Aufstehen auf und lässt dann bei weiterer Bewegung nach.

- Ruheschmerz - Beschwerden ohne Gelenkbewegung. Die Schmerzen sind auch ohne Bewegung immer präsent.

Dabei wird der Schmerz meistens in die Leistengegend, in den Bereich des Trochanter major seitlich am Hüftgelenk oder in die Gesäßregion projiziert. Häufig strahlt der Schmerz aber auch in den Oberschenkel oder sogar in das Kniegelenk aus.

Durch die Schmerzen, die von der erkrankten Hüfte ausgehen, bringt sich der Patient oft in eine Schonhaltung. Diese unphysiologische Körperhaltung soll das Schmerzgefühl reduzieren. Allerdings können dadurch bestimmte Muskeln geschwächt werden (Muskeldysbalance), es entstehen sogenannte Kontrakturen und die Beweglichkeit wird noch weiter eingeschränkt.

© Henrie / Fotolia

Bei der Untersuchung durch den Arzt gibt es standardisierte Bewegungstests (sogenannte Zeichen), die Schmerzen durch bestimmte Positionen auslösen. Bei der Hüftgelenksarthrose geschieht dies insbesondere beim Einwärtsdrehen oder beim Abspreizen des Hüftgelenkes. Kommt es aufgrund einer Schmerzvermeidungsfehlhaltung zu einer muskulären Schwäche, können auch Duchénne- und Trendelenburgzeichen positiv sein. Dies äußert sich häufig durch ein typisches Hinken beim Gehen.

Bei fortgeschrittener Koxarthrose kann eine deutliche Muskelatrophie (Muskelschwund) sowie eine Beuge-Außenrotations-Adduktionskontraktur bestehen. Typischerweise ist dann z.B. das Schuhebinden oder Fußnägelschneiden nur noch unter großen Schwierigkeiten möglich. Bei dieser Fehlstellung durch verkürzte und geschwächte Muskeln und Sehnen kommt es zudem zu einer funktionellen Beinverkürzung.

Die Anfertigung von Röntgenaufnahmen des erkrankten Hüftgelenkes ist die Basisdiagnostik und kommt routinemäßig zum Einsatz. Die Hüfte wird dabei von vorn (anterior-posterior) und von der Seite (lateral) geröngt. In der Regel wird zur Mitbeurteilung des Symmetrie und der Beinlänge eine sogenannte Beckenübersichtsaufnahme angefertigt.

Im Röntgenbild lassen sich, bei fortgeschrittenem Befund, zumeist alle radiologischen Kriterien einer Arthrose, nämlich

- Gelenkspaltverschmälerung,

- Sklerosen,

- subchondrale Zysten und

- osteophytäre Anbauten

nachweisen. In seltenen Fällen kommen bei schwierigen anatomischen Verhältnissen auch Spezialaufnahmen des Schenkelhalses (nach Rippstein) oder des Pfannendaches (Faux-Profil nach Lequesne) zum Einsatz, wobei hier auch ein Computertomogramm (ggf. mit 3D-Rekonstruktion) weitere Aufschlüsse geben kann bzw. zur Herstellung von speziellen Schablonen oder individuell angefertigten Implantaten dient. Eine weitere Diagnostik mittels MRT wird bei deutlichen Zeichen im Röntgenbild zumeist nicht benötigt, kann aber im Einzelfall zusätzliche Informationen liefern.

© dimdimich / Fotolia

Die konservative Therapie sollte in den Frühstadien der Arthrose Anwendung finden.

Zu befürworten sind Sportarten mit Bewegungsabläufen ohne Stauchungen, wie etwa

- Radfahren,

- Schwimmen oder

- Gymnastik.

Bei Übergewicht ist eine Gewichtsreduktion dringend zu empfehlen.

Zusätzliche Unterstützung kann durch physiotherapeutische Bewegungsübungen gegen Kontrakturen sowie Manuelle Therapie erreicht werden. Durch den, neben der entzündlichen Charakteristik, häufig auch mechanischen Hintergrund der Entstehung der Symptomatik, kommt es nicht selten jedoch auch zu einer Beschwerdezunahme im Rahmen der physiotherapeutischen Therapie.

Wenn dies zu keiner adäquaten Schmerzlinderung führt, kann eine Infiltration der Gelenkkapsel mit einem Lokalanästhetikum, auch mit Kortison, durchgeführt werden. Dies kann aber nur zu einer vorübergehenden Besserung der Beschwerden führen. In den Anfangsstadien kann ebenfalls ein Versuch einer Behandlung mit Hyaluronsäure erfolgen.

Eine Langzeitschmerztherapie mit nichtsteroidalen Antirheumatika ist sehr verbreitet, kann aber aufgrund der Nebenwirkungen schädlich für den Magen-Darm-Trakt oder die Nieren sein. Magenfreundlichere selektive COX-2-Hemmer kommen auch zum Einsatz, sind aber aufgrund der möglichen kardiopulmonalen Nebenwirkungen nicht für jeden Patienten geeignet.

Die Prognose bzw. der Krankheitsverlauf ist bei der Koxarthrose von Patient zu Patient individuell sehr unterschiedlich und ist nur schwer vorhersehbar. Ein Großteil der Koxarthrosepatienten muss im Endstadium operativ versorgt werden.

Eine der häufigsten angeborenen Hüftgelenksfehlstellungen, welche zu einer sekundären Hüftgelenksarthrose führen können, ist die Hüftdysplasie. Hierbei kommt es zu einer verminderten Überdachung des Hüftkopfes in Verbindung mit einer Verdrehung des Schenkelhalses. Werden diese früh entdeckt, kann ggf. eine gelenkerhaltende Operation helfen.

Gelenkerhaltende Operationen sind in Umstellungsoperationen (Osteotomien) im Bereich des Oberschenkelknochens (Femur) und des Beckens unterteilt.

Intertrochantäre Femurosteotomien korrigieren Fehlstellungen im Bereich des proximalen Femurs und sorgen damit für eine Senkung des transartikulären Druckes, eine Rezentrierung des Kraftflusses und eine Optimierung der Drehmomente.

Umstellungsosteotomien können

- varisierend,

- valgisierend,

- extendierend,

- derotierend,

- flektierend oder

- in Kombination

erfolgen. Osteotomien im Bereich des Beckens haben zum Ziel, eine fehlende Überdachung des Hüftkopfes und der damit verbundenen punktuellen Be- und Überlastung des Gelenkknorpels zu korrigieren. Hier seien die Operation nach Salter und Chiari sowie die Tripleosteotomie genannt.

Festzustellen ist, dass diese Operationstechniken nur solchen Patienten von dauerhaftem Nutzen sind, die noch über intakten Gelenkknorpel verfügen. Somit schließen dritt- und viertgradige Arthrosen mit deutlichem Knorpelschaden eine gelenkerhaltende Operation aus.

Bei einer TEP der Hüfte, also einem kompletten Hüftgelenkersatz mittels einer Endoprothese, erfolgt die Wahl der Operationsmethode, der Implantate und deren Verankerungsmechanismen durch den Operateur.

Dieser sollte bei seiner Entscheidung

- den Arthrosegrad,

- die Anatomie der Hüfte,

- Nebenerkrankungen,

- Alter und

- Lebensgewohnheiten und Umfeld

des Patienten berücksichtigen. Einen Überblick über die offene und minimal-invasive Operationstechnik sowie verschiedene Prothesenformen finden sie in den folgenden Abschnitten.

Zugänge zum Hüftgelenk: konventionell oder minimal-invasiv

Standardmäßig kann der Zugang zum Hüftgelenk über mehrere Wege erfolgen, die abhängig von der Schnittführung eine Lagerung des Patienten in Rücken- oder Seitenlage erfordert.

Beim seitlichen (lateralen) Zugang kann der Patient sowohl in Rückenlage als auch in Seitenlage operiert werden. Hier liegt die Schnittführung über dem Bereich des großen Rollhügels (Trochanter major) und erfordert die Durchtrennung des Tractus iliotibialis sowie eines Teils der Gesäßmuskulatur (Mm. glutei medius et minimus).

Beim hinteren (dorsalen) Zugang projiziert sich der Schnitt dorsal des Trochantermassives, was eine Seitlagerung des Patienten erfordert. Auch hier müssen Muskeln (M. piriformis) abgelöst und später wieder refixiert werden.

In der modernen Hüftendoprothetik werden diese Zugänge bzw. Verfahren heute gerne vermieden.

Minimalinvasive Implantationsverfahren

Neuere minimal-invasive Implantationsverfahren dagegen schonen weichteilige Strukturen wie den Tractus iliotibialis sowie die wichtige Glutealmuskulatur.

Sie erfolgen in der Regel von vorne (AMIS) oder von vorne-seitlich (ALMIS) durch sogenannte Muskellücken. Sie zeichnen sich durch den vollständigen Verzicht auf eine partielle, subtotale oder totale Durchtrennung bzw. Ablösung der Muskulatur aus und tragen damit entscheidend dazu bei, die Patienten postoperativ schneller zu mobilisieren und muskuläre Insuffizienzen zu verhindern.

Sehen Sie im nachfolgenden Video, wie eine Hüft-TEP vorgenommen wird:

Die einzelnen Implantate unterscheiden sich in einer Vielzahl von Parametern, wie etwa:

- Material (Titan und dessen Legierungen, Kobaltbasislegierungen, Stahl)

- Zementiert oder zementfrei

- Beschichtung (Reintitan, Hydroxylapatit)

- Oberflächenstruktur (Mikro- oder Makrostrukturierung)

- Schaft-Hals-Winkel (CCD-Winkel)

- Form (Kurzschaft, Geradschaft, anatomischer Schaft)

- Abstand des Drehzentrums zur Schaftachse

Bei den Gelenkpfannen wird prinzipiell zwischen zementierten und unzementierten unterschieden, wobei die zementierten Varianten zumeist als Polyethylen-Monoblockvarianten existieren, während die zementfreien Pfannen eine metallische Pfannenschale aufweisen und durch Pressfit-Verankerung oder als Schraubenverankerung implantiert werden.

Als Gleitpaarung (Pfanneninlay/Prothesenkopf) können eine Vielzahl von Materialienkombinationen zum Einsatz kommen, welche untereinander Vor- und Nachteile besitzen. Standardmäßig werden in der modernen Hüftendoprothetik vor allem hochvernetztes Polyethylen (PE)/Keramik, und Keramik/Keramik Gleitpaarungen genutzt.

Zementfreie Endoprothetik bei einer Hüft-TEP

Bei dieser Implantationstechnik wird durch eine entsprechende Vorbereitung des kortikospongiösen Prothesenlagers mittels Fräsen (Pfanne der Prothese) oder so genannte Impaktoren (Prothesenschaft), nach dem anschließenden Einbringen der Prothese ein Press- oder Formfit erreicht. Durch diese „Verklemmung“ der Hüft-TEP wird eine Primärstabilität erreicht, die ein sekundäres Einwachsen von spongiösen Knochenstrukturen ermöglicht. Eine sofortige Belastung der Prothese ist möglich.

Bei dieser Verankerungsart ist eine gesunde Knochenmatrix eine Voraussetzung für gute Langzeitergebnisse. Osteoporosen oder Knochenstoffwechselstörungen jeglicher Genese sind jedoch Kontraindikationen, d.h. dass die Endoprothese dann nicht zementfrei eingebracht werden kann.

Beim Hüftschaft entscheidet das Design der Prothese über den Kraftfluss und somit über die Belastung des die Prothese umgebenden Knochens und dessen Umbauprozesse.

Kurzschaftprothesen leiten die Kraft schon im Bereich des Schenkelhalses ein, was einen deutlichen Zuwachs der Knochendichte in diesem Bereich zur Folge hat, während bei Geradschaftprothesen der Kraftfluss deutlich unter dem Schenkelhals liegt und es damit auf lange Sicht aufgrund der Inaktivität zu einem Knochenverlust im Bereich des Schenkelhalses und der Trochantaeren kommt. Dies kann bei Wechseloperationen zu Problemen führen. Desweiteren können die minimal-invasiven Zugänge zum Hüftgelenk durch das kurze und runde Design der Kurzschaftprothesen optimal genutzt werden.

Zementierte Endoprothetik bei einer Hüft-TEP

Hier dient ein Kunststoff (Knochenzement) als Verbindung (Interface) zwischen der Knochenmatrix und der Hüft-TEP. Nach ihrer Implantation kann diese Hüft-TEP sofort voll belastet werden.

Diese Implantationstechnik erfolgt bei Patienten, bei denen aufgrund einer verminderten Knochenqualität/ -dichte, wie z.B. einer Osteoporose, eine zementfreie Endoprothese nicht indiziert ist.

Hybrid-Endoprothetik bei einer Hüft-TEP

Hier wird eine Mischform von zementfreier und zementierter Endoprothetik angewandt, die die jeweiligen Vorteile der beiden Implantationstechniken miteinander verbindet.

Die Hüftpfanne wird häufig zementfrei implantiert, da sich Knochenstoffwechselstörungen mit Abnahme der Knochendichte erst spät im Bereich der Pfanne manifestieren. Der Schaft dagegen wird zementiert und erreicht durch den Knochenzement eine sofort belastbare Anbindung, sogar an bereits qualitativ geminderten Knochen. Eine postoperative Vollbelastung ist hier ebenfalls gut möglich.

In der Hüftendoprothetik spezialisieren sich in der Regel Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie ganz auf das Hüftgelenk und deren operative Therapien wie den Gelenkersatz und die TEP der Hüfte.