Nerventumoren sind überwiegend gutartig. Sie wachsen nur sehr langsam und werden meist erst spät entdeckt, wenn die ersten Schmerzen und Beeinträchtigungen motorischer und sensibler Funktionen auftreten. Die operative Entfernung des Nerventumors erfolgt mithilfe des Operationsmikroskops. Vom Operateur fordert sie viel Zeitaufwand und Sorgfalt, um mögliche Schäden an der betroffenen Nervenfaser zu verhindern bzw. zu minimieren. Sollte es nach einer Nerventumor-Operation dennoch zu Funktionsbeeinträchtigungen in den betroffenen Gliedmaßen kommen, können diese durch Krankengymnastik und Physiotherapie behandelt werden. Hier finden Sie weiterführende Informationen sowie ausgewählte Nervenkrebs-Spezialisten und Zentren.

Empfohlene Spezialisten

Kurzübersicht:

- Was ist Nervenkrebs? Überwiegend gutartige Tumoren an den Nervensträngen, die jedoch wegen der hohen Komplikationsgefahr schwierig zu operieren sind.

- Arten: Die häufigeren Nervenscheidentumore entstehen aus dem Gewebe, das die Nervenfasern umgibt, Zysten dagegen bilden sich innerhalb von peripheren Nerven. Weitere, sehr seltene Tumoren bilden sich an Gefäßen im Inneren eines Nervs.

- Symptome: Nerventumoren wachsen sehr langsam, erst nach Jahren zeigen sich Beschwerden. In der Regel tritt zunächst Schmerz an den betroffenen Nerven auf, der sich ähnlich anfühlt wie ein Stromschlag.

- Diagnose: Nervenkrebs ist meistens nicht die erste Vermutung des Arztes. Kommt jedoch der Verdacht auf, helfen Ultraschall und MRT, den Verdacht zu sichern.

- Operation: Die Operation soll den Tumor entfernen, dabei das Nervengewebe jedoch möglichst intakt lassen, um keine Körperfunktionen zu beeinträchtigen. Dabei kommen Mikroinstrumente und ein Operationsmikroskop zum Einsatz. Der Ablauf der OP hängt von der Art des Tumors ab.

- Komplikationen & Risiken: Durch die OP können nicht vorhersagbare kleine funktionelle Probleme auftreten. Das Komplikationsrisiko hängt von der Lokalisierung des Tumors, den verwendeten Instrumenten und der Erfahrung des Operateurs ab. Werden nur bis zu ein Viertel der betroffenen Nervenfasern geschädigt, sind die Beeinträchtigungen nicht von Dauer.

- Nachbehandlung: Bei nur geringen Komplikationen ist keine physiotherapeutische Nachbehandlung notwendig. Bei schwereren Funktionsausfällen ist Krankengymnastik und ggf. auch eine Ergotherapie erforderlich.

Artikelübersicht

- Was sind Nervenfasern?

- Welche Arten von Nerventumoren gibt es?

- Wie und wann wird ein Nerventumor entdeckt?

- Symptome beim Nerventumor

- Untersuchung und Diagnose eines Nerventumors

- Operation am Nerventumor mithilfe des Operationsmikroskops

- Entfernung der verschiedenen Arten von Nerventumoren

- Medikamente zur Behandlung von Nerventumoren

- Mögliche Komplikationen und Risiken bei der Operation eines Nerventumors

- Nachbehandlung nach der Entfernung eines Nerventumors

- Erkenntnisse zu Nerventumoren

- Fazit

Was sind Nervenfasern?

Tumore des peripheren Nerven einer Extremität sind überwiegend gutartig. Dennoch stellen solche Nerventumoren eine Herausforderung für den Operateur dar.

Die Nervenzellen des Rückenmarks bilden durch sehr große Aktivität bis zu 2 Meter lange zylindrische Nervenfortsätze aus. Diese befinden sich dann zu Tausenden in gewissen Gruppierungen im peripheren Nerv an Arm oder Bein.

Diese Nervenfortsätze bzw. Nervenfasern leiten die elektrisch erzeugten Impulse, die wir für die Funktionalität in Arm oder Bein benötigen.

Zu unterscheiden sind zwei Arten von Nervenfaser-Funktionen:

- Nervenfasern, entlang derer die elektrische Erregung zum Rückenmark und Gehirn verläuft. Sie leiten sensible Funktionen wie Gefühl, Schmerz und Temperatursinn.

- Nervenfasern, deren elektrische Erregung vom Rückenmark in die Peripherie beispielsweise zu einem Muskel verläuft. Diese Fasern steuern motorische Funktionen.

Das Nervensystem © SciePro | AdobeStock

Welche Arten von Nerventumoren gibt es?

Jede einzelne der Tausenden von Nervenfasern ist für sich von einer Zellschicht umgeben, die wiederum eine Isolationsfunktion ausübt. Das ist vergleichbar mit der Gummiumschicht um einem Kupferdraht. Die Zellen, die diese fetthaltige Isolierschicht bilden, heißen „Schwann’sche Zellen“.

Sie werden aber leider auch zur Mehrzahl gutartiger Nerventumore, wenn sie sich ungewöhnlich vermehren. Solche Tumore heißen dann Nervenscheidentumore. Dazu gehören etwa

- das Schwannom,

- das Neurinom und

- das Neurofibrom.

Die Hintergründe ihrer Entstehung sind unbekannt. Das Wachstum von Nervenscheidentumoren ist langsam und man entdeckt sie erst nach Jahren, wenn sie Symptome erzeugen. Einzelne Patienten neigen beim Vorliegen einer Neurofibromatose Recklinghausen zu stark vermehrter Entwicklung dieser Nerventumore. Ursache dafür sind genetische Veränderungen.

Die zweithäufigste Art von Nerventumoren, die sich innerhalb eines peripheren Nerven ausbilden können, ist harmloser. Diese sogenannten Zysten sind mit dickflüssiger durchsichtiger Substanz gefüllt. Sie sehen histologisch wie Zysten an Sehnenscheiden, früher „Überbein“, aus.

Zysten können einem Nerv außen anliegen, sich aber auch im Nerveninneren ausbilden. Im Nerveninneren können sie sogar multipel langstreckig vorhanden sein.

Es besteht immer eine winzige Verbindung zwischen einem benachbarten Gelenk und solchen Zysten. Diese Verbindung orientiert sich am Nervenast zu dem jeweiligen Gelenk. Dadurch stellt die zystische Raumforderung am oder im Nerven eine Außenmanifestation des Gelenkinneren dar.

Es gibt einfach histologische Gemeinsamkeiten zwischen

- der Schleimhaut des Gelenkinneren,

- der Schleimhaut der Sehnenscheiden und

- der Membran solcher extra- oder intraneuraler Zysten.

Mehr ist schlichtweg nicht bekannt.

Sehr seltene weitere Nerventumormanifestationen gehen von Gefäßen im Inneren eines Nervs aus. Dazu gehören

- Kavernome,

- Hämangiome und

- Hämangioblastome.

Diese Nerventumore sind so selten, dass sie hier nicht weiter erwähnt werden.

Wie und wann wird ein Nerventumor entdeckt?

Jeder Hauptnerv an Arm oder Bein hat motorische Funktionen mit Auswirkungen auf eine bestimmte dem Nerv zugeordnete Muskelgruppe. Dazu kommen sensible Funktionen, bei denen ganz bestimmten Hautabschnitten

- Berührungsempfinden,

- Schmerzwahrnehmung,

- Temperaturwahrnehmung etc.

zugeordnet sind.

Die überwiegend gutartigen Nerventumore wachsen sehr langsam. Die Beeinträchtigung dieser geschilderten Funktionen entsteht dann ebenso langsam.

Das ist der Grund, warum es immer wieder viele Jahre dauert, bis überhaupt der Verdacht auf eine Nervenbeeinträchtigung entsteht. Noch länger dauert es, bis ein Nerventumor wirklich entdeckt wird.

Symptome beim Nerventumor

Für den Betroffenen steht über lange Zeit eher ein Schmerz im Vordergrund, den er nur unter bestimmten Umständen wahrnimmt. Etwa, wenn eine von außen kommende mechanische Einflussnahme Arm oder Bein an der Stelle trifft, an der ein Nerventumorwachstum besteht.

Der Schmerz ist vergleichbar mit dem allen bekannten Phänomen des „Musikantenknochens“. Das ist ein spezieller Schmerz, der entsteht, wenn man sich in der Region des Ellenbogens stößt. Er strahlt wie ein elektrischer Schlag in den Kleinfinger aus.

Herkunft und Ursache dieses durch mechanische Beeinträchtigung auslösbaren Schmerzes ist nicht exakt bestimmbar.

Funktionelle Ausfälle motorischer oder sensibler Natur treten beim Nerventumor erst sehr spät auf.

Ein häufiges Symptom bei Nervenkrebs ist ein "elektrisches Ziehen" wie beim Musikantenknochen © shidlovski | AdobeStock

Untersuchung und Diagnose eines Nerventumors

Die Diagnose "Nerventumor" liegt vielen Ärzten bei der Untersuchung eines Betroffenen zunächst fern. Ohne diesen Verdacht können keine gezielten Untersuchungen stattfinden.

Besteht jedoch der Verdacht auf Nervenkrebs, helfen bildgebende Verfahren zur Erstellung der endgültigen Diagnose. Dazu gehören die Ultraschalluntersuchung (Sonographie) und die Kernspintomographie (MRT).

Geringe Bedeutung für die Diagnosestellung haben dagegen apparative Untersuchungen. Dazu gehören Messungen der Nervenleitgeschwindigkeit und Ableitung elektrischer Potentiale aus bestimmten, eventuell betroffenen Muskelgruppen.

Entscheidend ist, der Schmerzschilderung des Patienten Glauben zu schenken. Dem mechanisch produzierbaren Schmerz ist in Abhängigkeit von seinem Ausstrahlungsgebiet einem verantwortlichen Hauptnerv zuzuordnen. Dieser kann mit bildgebenden Mitteln dann überprüft werden.

Mittels MRT können sich die Mediziner ein umfassendes Bild von verdächtigen Bereichen machen © digitale-fotografien | AdobeStock

Operation am Nerventumor mithilfe des Operationsmikroskops

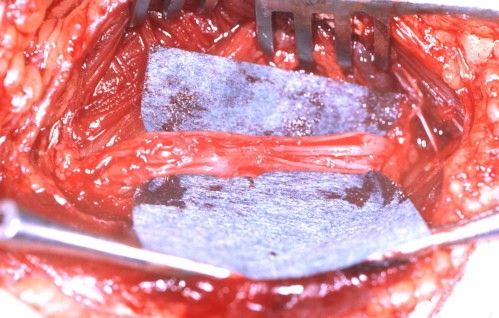

Die operative Behandlung eines Nerventumors stellt eine große Herausforderung an die Sorgfaltsfähigkeit des Operateurs dar. Das Ziel der Operation muss sein, so viele der in Gruppen angeordneten und mit Funktion behafteten Nervenfasern vollständig zu erhalten. Durch die Entfernung des Nerventumors sollten also möglichst wenig Nervenfasern beschädigt werden.

Das kann nur unter Benutzung des Operationsmikroskops geleistet werden. Mikroinstrumente und die mikroskopische Vergrößerung des Operationsfeldes gehören bei solchen Eingriffen zum Standard.

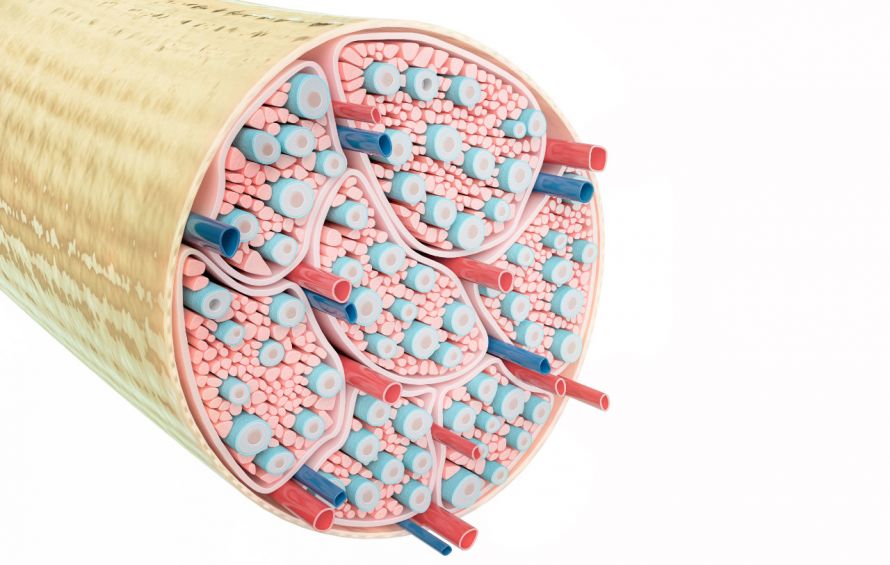

Jeder periphere Nerv ist von einer äußeren Bindegewebshülle (Epineurium) umgeben. Im Inneren sind die Nervenfasern von dünneren bindegewebigen Hüllstrukturen (Perineurium) zu einzelnen kleineren Gruppen zusammengefügt. Zwischen den von dünneren Hüllen umgebenen Fasergruppen befindet sich lockeres Bindegewebe mit kleinen Gefäßchen.

Mit Mikroinstrumenten und dem Operationsmikroskop kann man zwischen diese Nervenfaser-Untergruppierungen eindringen, ohne die Kontinuität der Nervenfasern zu zerstören.

Bei der Operation jedes Nerventumors muss man sich dieser Möglichkeit bewusst sein. So kann man die auf dem gesamten Nerventumor regelhaft fächerförmig ausgebreiteten untergruppierten Nervenfasern auffinden, mikrochirurgisch vorsichtig vom Nerventumor ablösen und somit anatomisch und funktionell zu erhalten.

Querschnitt durch einen Nerven mit seinen Fasergruppen und den versorgenden Blutgefäßen © crevis | AdobeStock

Entfernung der verschiedenen Arten von Nerventumoren

Ein Schwannom (Neurinom) geht nur von den Schwann'schen Zellen einer kleinen Gruppe von Nervenfasern aus. Diese wird mikrochirurgisch identifiziert und oberhalb und unterhalb des Nerventumors komplett durchtrennt. So kann man die Totalentfernung des Nerventumors sichern.

Bei einem Neurofibrom (geringfügige histologische Unterscheidung zu Neurinom) ist die zu opfernde Nervenfasergruppe etwas größer.

Bei einer Neurofibromatose sieht das Vorgehen anders aus. Unter Neurofibromatose versteht man die genetisch bedingte Neigung zu sehr vielen Neurofibromen im Körper (Morbus Recklinghausen).

Aufgrund der Multiplizität vieler Neurofibrome, die alle von anderen Nervenfasergruppen ausgehen, kann die Entscheidung getroffen werden, die Neurofibrome zu belassen. Dadurch kann ein totaler Funktionsausfall des betroffenen Hauptnerven vermieden werden.

Die Entscheidungsprozesse sind hier sehr kompliziert und müssen individuellen Gesprächen zwischen Patient und Arzt vorbehalten bleiben.

„Ganglien“ und „Pseudoganglien“ sind mit gallertiger Flüssigkeit gefüllte Zysten. Bei ihnen kommt ebenfalls der mikrochirurgische Standard zum Einsatz. Insbesondere dann, wenn die Zysten im Nerveninneren, also intraneural liegen.

Auch hierbei bedarf es der Identifizierung der im Nerveninneren gelegenen untergruppierten Fasern. Danach trennt der Operateur die Fasergruppen vorsichtig und schonend voneinander. Dann kann die Präperation in Richtung auf die Zysten erfolgen.

Der dickflüssige Inhalt der Zysten wird entleert. Die Außenmembranen dieser Zysten dürfen hingegen nicht vollständig entfernt werden. Die Zystenwände und Nervenfaserhüllgewebe stehen so innig miteinander in Verbindung, dass die Nervenfasern dabei mitentfernt werden würden.

Zysten, die nur dem Nerv äußerlich anliegen, sind leichter entfernbar.

Zum Aufklärungsgespräch vor der Operation gehört leider der Hinweis, dass sich eine Zyste auch nach erfolgreicher Operation neu ausbilden kann. Das ist besonders dann der Fall, wenn eine Verbindung zu einem benachbarten Gelenkinneren besteht und der Verbindungsgang nicht identifiziert und unterbunden werden kann.

Medikamente zur Behandlung von Nerventumoren

Eine medikamentöse Beeinflussbarkeit von gutartigem Nerventumorwachstum ist nicht bekannt. Die operative Entfernung des Nerventumors ist deswegen ohne Alternative.

Anders ist es bei der Neurofibromatose (Morbus Recklinghausen), einer definierbaren genetischen Veränderung. Hier kann es sein, dass in einigen Jahrzehnten eine humangenetisch fundierte Beeinflussbarkeit entwickelt wird.

Mögliche Komplikationen und Risiken bei der Operation eines Nerventumors

Aufgrund der Komplexheit des Eingriffs können bei der OP Nervenschäden auftreten. Das Risiko dafür lässt sich nicht vorausberechnen. Möglich ist ein kleiner Funktionsverlust, aber auch ein bleibender funktioneller Schaden.

Das Ausmaß des möglichen Schadens hängt entscheidend

- von der Erfahrung des Operateurs,

- den verfügbaren mikrochirurugischen Instrumenten sowie

- der Sorgfalt und dem Zeitaufwand des Operationsvorgangs

ab.

Gelingt die Entfernung des Nerventumors

- bei intraneuralen Zysten ohne Nervenfaseropferung,

- bei Schwannomen (Neurinomen) mit Opferung nur einer einzelnen Fasergruppe und

- bei Neurofibromen mit Opferung allenfalls einen Viertels aller Fasergruppen,

entsteht nur eine vorübergehende Funktionsbeeinträchtigung.

Diese kann sich durch physiotherapeutische Nachbehandlung etwaiger motorischer Beeinträchtigungen nahezu vollständig zurückbilden.

Bleibende Nervenschmerzen sind sehr selten, gewisse umschriebene Gefühlsstörungen aber ziemlich häufig.

Die Neurofibromatose stellt allerdings eine völlig andere Situation dar. Sollte sie unerwartet während des Eingriffs entdeckt werden, kann der Abbruch der Operation notwendig sein. Zur Vermeidung eines schweren Nervenfunktionsopfers sind gewisse Voraussetzungen nötig, die nicht immer erfüllt sind.

Ein Operationsmikroskop kommt bei allen Nervenkrebs-Operationen zum Einsatz © AntonioDiaz | AdobeStock

Nachbehandlung nach der Entfernung eines Nerventumors

Wenn bei der OP keine oder nur sehr geringfügige Komplikationen aufgetreten sind, ist keine physiotherapeutische Nachbehandlung erforderlich. In der Regel kann der Patient eine kleine Teilfunktionsstörung durch eigene Initiative wieder auftrainieren. Sensible Ausfälle, wenn sie entstanden sind, sind natürlich nicht behandelbar.

Ist ein ungewollt schwerer und hauptsächlich motorischer Funktionsausfall entstanden, bedarf es der krankengymnastischen Nachbehandlung. Auch eine Ergotherapie kann notwendig sein.

Nach der Nerventumoroperation erhaltene Nervenfasern kompensieren (ersetzen) erfahrungsgemäß den zunächst entstandenen Schaden.

Sollte die Existenz multipler Neurofibrome herausgekommen sein, muss man über eine genetische Untersuchung nachdenken, um das Vererbungsrisiko zu kennen.

Erkenntnisse zu Nerventumoren

Nerventumoren sind im Vergleich zu Nervenverletzungen so selten, dass keine relevanten statistischen Erkenntnisse vorliegen.

Es gibt nur wenige Zentren zur Behandlung von Nerventumoren, die wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengetragen haben. Dazu gehört beispielsweise das Zentrum in New Orleans unter der Leitung von David Kline. Von hier ist bekannt, dass Neurinome und Neurofibrome in den Extremitäten häufiger nahe am Rumpf entstehen als weiter entfernt in der Peripherie.

Diese Erkenntnis hat nur Konsequenzen für den etwaigen Operateur: Die innere Unterstrukturierung im Nerven ist rumpfnahe anders als weiter peripher. Der Mikrochirurg muss das berücksichtigen können.

Eine Physiotherapie kann nach einer OP helfen, temporäre Komplikationen zu beseitigen © suryafineart | AdobeStock

Fazit

Nerventumore sind überwiegend gutartig und wachsen sehr langsam.

Im Falle von Neurinomen und Neurofibromen wachsen sie solide und von Schwann’schen Zellen der Nervenscheide ausgehend. Im Falle von Zysten bzw. Pseudozysten füllen sich die eingekapselten Strukturen nur zunehmend mit Flüssigkeit.

Trotz dieser positiven Aussagen ist die operative Behandlung eines Nerventumors eine Herausforderung für den Operateur. Er muss sich Zeitaufwand und Sorgfalt abverlangen und mikrochirurgische instrumentelle Voraussetzungen bieten.

Unter diesen Bedingtheiten ist die operative Entfernung von Nerventumoren oder Zysten im peripheren Nerven immer indiziert. Abwarten würde die Chancen erheblich verschlechtern.

Je größer ein Nerventumor geworden ist, desto weniger kann auch die Mikrochirurgie die Funktion aller Nervenfasern innerhalb des betroffenen Nervs sicherstellen. Es gibt also kein Argument, mit dem wiederholt beobachtetes reines Abwarten begründet werden kann.