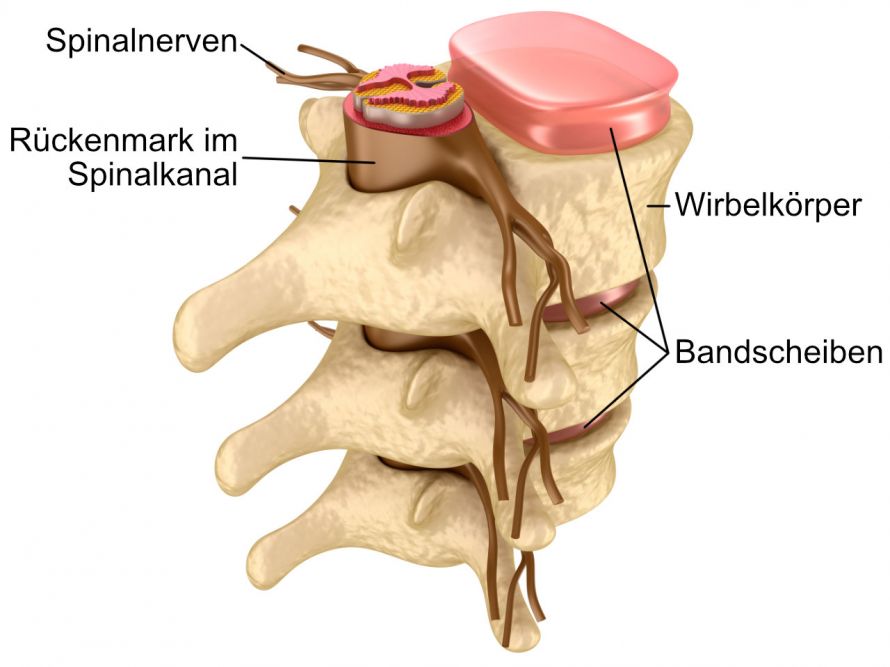

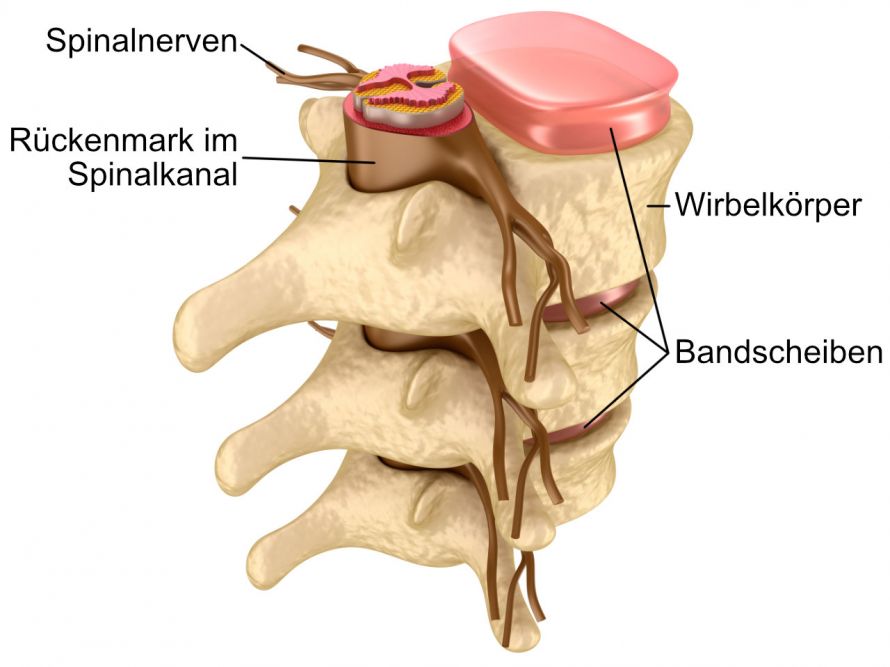

Der Spinalkanal ist die knöcherne Aussparung innerhalb der Wirbelsäule, in dem das Rückenmark liegt. Er wird aus den übereinanderliegenden Wirbelkörpern gebildet. Im Rückenmark verlaufen wichtige Nervenbahnen. Zwischen den einzelnen Wirbelkörpern zweigen die Spinalnerven vom Rückenmark ab.

Aufbau des Spinalkanals aus den Wirbelkörpern © Alexandr Mitiuc | AdobeStock

Eine Spinalkanalstenose, auch Spinalkanalverengung genannt, liegt vor, wenn der Spinalkanal verengt ist oder eingeengt wird. Dadurch entsteht ein Druck auf

- das Rückenmark,

- die Nervenwurzeln oder

- die Spinalnerven (Foraminalstenose)

und es kann zu verschiedenen Symptomen kommen. Meistens treten Rückenschmerzen und neurologische Missempfindungen auf, etwa ein Taubheitsgefühl oder Kribbeln.

Je nach betroffenem Wirbelsäulenabschnitt können die Symptome in Armen und Beinen auftreten.

Die Verengung des Wirbelkanals betrifft nicht den gesamten Wirbelkanal, sondern tritt eher in bestimmten Abschnitten auf. Meistens ist die Lendenwirbelsäule von einer Spinalkanalstenose betroffen. Auf sie wirkt die größte axiale Last des Körpers ein. Damit sind meistens Schmerzen in den Beinen verbunden.

Am häufigsten erkranken ältere Menschen zwischen dem 60. und 80. Lebensjahr an einer Wirbelkanalverengung.

Eine Spinalkanalstenose kann angeboren sein, das ist aber äußerst selten der Fall. Häufiger liegt ein Wirbelsäulenverschleiß (Spondylose) der Erkrankung zugrunde. Dazu gehören

- Bandscheibenschäden,

- Wirbelgleiten (Spondylolisthesis) und

- Facettensyndrome (Arthrose der Facettengelenke zwischen den Wirbelkörpern, Spondylarthrose genannt).

Da die Bandscheiben durch Verschleiß ihre Höhe und Pufferwirkung verlieren, neigen die Wirbelkörper zur Verknöcherung. Ein Beispiel für Bandscheibenverschleiß und seine Folgen zeigt das Video:

Auch eine Bandscheibenvorwölbung oder ein Bandscheibenvorfall kann den Spinalkanal zusätzlich einengen.

Schwere Arbeit und Fehlbelastungen über einen längeren Zeitraum führen dazu, dass der Körper die Knochen verstärkt. Das ist auch beim Wirbelkanal der Fall, dort bilden sich dann Osteophyten (Knochensporne).

Fortschreitende degenerative Veränderungen und Fehlhaltungen, wie z.B. Skoliose, können ebenfalls eine Spinalkanalstenose auslösen.

Eine weitere Ursache kann eine zurückliegende und nicht optimal nachversorgte Bandscheibenoperation sein. Meistens besteht bei den Betroffenen dann jedoch bereits eine genetische Veranlagung.

Das charakteristische Symptom einer Spinalkanalverengung ist ein periodisch auftretender Rückenschmerz. Er strahlt oft bis in ein Bein oder beide Beine aus. Auch krampfartige Schmerzen in den Wadenmuskeln sind ein häufiges Symptom.

Die Beschwerden treten häufig nur beim Stehen und Gehen auf. Zur Linderung der Schmerzen beugen sich Betroffene nach vorn. Beim Liegen oder Sitzen lässt der Schmerz nach.

Rückenschmerzen sind das Leitsymptom bei einer Spinalkanalverengung © artstudio_pro / Fotolia

Häufig leiden Betroffene an einem allgemeinen Schwächegefühl. Es ist nicht durch die Muskeln bedingt, sondern beruht auf der Nervenkompression im Wirbelsäulenkanal. Auch Lähmungen können auftreten.

Verschlimmert sich die Spinalkanalstenose im weiteren Verlauf zunehmend, kann eine Querschnittslähmung daraus resultieren. Das ist aber glücklicherweise nur extrem selten der Fall.

Eine Querschnittslähmung tritt in der Regel nur auf, wenn es zu einer sehr raschen und kompletten Eingengung des Spinalkanals kommt. Der Körper hat dann keine Zeit, die Einengung zu kompensieren, wie das bei normalen Spinalkanalverengungen der Fall ist.

Der Arzt erfragt im Rahmen der Anamnese zunächst

- die aktuellen Beschwerden,

- Vorerkrankungen sowie

- frühere Operationen.

Bildgebende Verfahren, wie

- eine Magnetresonanztomographie (MRT) und

- Computertomographie (CT)

können danach die Diagnose sichern. Auf diesen Bildern ist der Zustand der Bandscheiben und Wirbelkörper gut zu sehen.

Eine neurologische Untersuchung erfasst die exakten Beschwerden des Patienten. Damit kann der Arzt auf die Lage und das Ausmaß der Wirbelkanalverengung schließen.

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) weist ähnliche Symptome auf wie eine Spinalkanalverengung. Dabei handelt es sich um eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Zur Unterscheidung wird auch das Gefäßsystem genau untersucht. In der Fachsprache spricht man dann von einer Claudicatio intermittens und nicht von einer Claudicatio spinalis.

Viele Patienen fühlen sich von einer Spinalkanalstenose nicht stark beeinträchtigt. Hier helfen in der Regel konservative Maßnahmen.

Umso deutlicher die Symptome den Alltag bestimmen, desto dringender wird eine individuelle Therapie.

Konservative Behandlung

Physiotherapie und Medikamente können lindernd wirken und den Allgemeinzustand stabilisieren. Bei starken und stärksten Schmerzen erhält der Patient eine genau kontrollierte Schmerztherapie mit Opioiden. Entsprechende Mittel sind etwa Tramadol oder Morphium.

Die Spinalkanalstenose geht oft mit weiteren Wirbelsäulenerkrankungen einher. Daher kann eine Spritzentherapie als interventionelle Schmerztherapie eine kombinierte Behandlungsmethode darstellen. Wie eine Facetteninfiltration abläuft, zeigt das Video:

Hilfsmittel wie ein Rollator entlasten den Rücken und ermöglichen auch längere Gehstrecken zu Fuß. Das ist sinnvoll, um die Muskulatur insgesamt in Bewegung zu halten.

Auch ein Korsett stabilisiert die Wirbelkörper in ihrer Position und kann dem Patienten helfen. Ein Korsett führt aber immer relativ rasch zu einem Muskelabbau und sollte daher nur selten getragen werden.

Chirurgische Behandlung

Eine OP ist der nächste Behandlungsschritt, wenn

- die Beschwerden zu stark werden und

- nach mehreren Wochen oder Monaten der konservativen Therapie keine Besserung eintritt.

Der Eingriff findet mikrochirurgisch unter einem Operationsmikroskop statt. In der Regel wird er von einem Neurochirurgen oder einem Wirbelsäulenchirurgen durchgeführt.

Der Operateur entfernt die verdickten und hervorstehenden Knochenformationen und Bandstrukturen. Man spricht hier von einer Dekompression, also einer Verringerung des Drucks auf die Nerven.

Der schmerzlindernde Effekt tritt in der Regel sehr schnell ein. Der Patient kann daher rasch wieder vollständig mobilisiert werden.

Bei Wirbelgleiten wird oft eine Versteifung der Wirbelsäule (Spondylodese) durchgeführt. Der Chirurg verbindet dabei die betroffenen Wirbelkörper miteinander und fixiert sie so in ihrer Position.

Nach der OP können sich die fixierten Wirbelkörper nicht mehr bewegen. Dadurch ist der Spinalkanal wieder frei, aber der Patient büßt auch eine gewisse Rückenbeweglichkeit ein.

Die Operation bedingt in der Regel einen kurzen stationären Klinikaufenthalt. Nach zwei bis drei Wochen kann der Patient mit der Physiotherapie beginnen.

Weitere Kontrolluntersuchungen sind nach einem und nach drei Monaten notwendig. Sie sollten in der Klinik oder, falls das nicht möglich ist, bei einem Rückenspezialisten Ihrer Wahl stattfinden.

Bei der Kontrolle nach drei Monaten wird ein Muskeltest durchgeführt. Sollten die Muskeln nicht stark genug sein, kann man ein spezielles Trainingsprogramm erstellen.