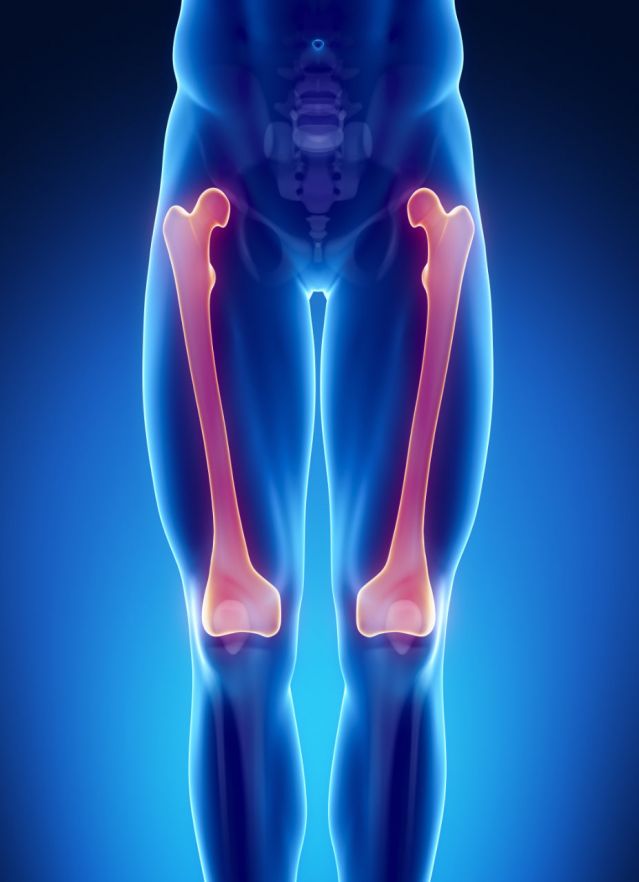

Der Oberschenkelknochen verbreitert sich zum Knie hin zu einem Fortsatz (Femurrollen, auch Femurkondylen). Dieser ist an der Innen- und Außenseite mit Gelenkknorpel überzogen. Stirbt an der zur Körpermitte zeigenden, innenseitigen Femurrolle Knochengewebe ab (Nekrose), sprechen Mediziner von einem Morbus Ahlbäck.

Es handelt sich um eine aseptische Knochennekrose, da das Absterben des Knochengewebes nicht durch eine Infektion ausgelöst wird.

Die Gründe für den Gewebeuntergang sind bislang nicht geklärt, es wird aber eine Durchblutungsstörung als Ursache vermutet. Infolge der gestörten Durchblutung kann das Knochengewebe nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Es stirbt ab.

Begünstigende Faktoren sind:

Die Erkrankung tritt vorwiegend nach dem 60. Lebensjahr auf.

Die Femurrollen sind verbreiterte Knochenfortsätze am unteren Ende der Oberschenkelknochen © CLIPAREA.com | AdobeStock

Morbus Ahlbäck ist durch folgende Beschwerden gekennzeichnet:

- Schmerzen auf der Innenseite des Kniegelenks

- Gelenkerguss mit Bewegungseinschränkung

- zunehmende O-Bein-Stellung (Varusdeformität) mit Fortschreiten der Erkrankung

Die Erkrankung zeigt sich typischerweise anhand plötzlich auftretender Schmerzen. Sie treten im vorderen und zur Körpermitte hin liegenden Bereich des Kniegelenks auf. Meistens verstärken sie sich unter Belastung. Je nach Ausdehnung des betroffenen Knochenbereichs sind die Beschwerden leicht bis sehr stark ausgeprägt.

Auch der weitere Verlauf kann sehr unterschiedlich sein. Ist beispielsweise lediglich ein kleiner Bereich betroffen, beruhigt sich das Gelenk nach einer schmerzhaften Akutphase oftmals wieder.

Mit Fortschreiten der Erkrankung bricht das absterbende Knochengewebe ein. Es kommt zu Frakturen, durch die die schmerzhaften Reizzustände des Knies anhalten.

Langfristig gehen die Knocheneinbrüche mit einer zunehmenden Deformierung der oberen Gelenkflächen einher. Diese führen wiederum zu Haltungsfehlern und können in ausgeprägten Fällen zu einer Beeinträchtigung der gesamten Körperachse führen.

Darüber hinaus entwickeln sich oft Gelenkergüsse, die zu Schwellungen und Bewegungseinschränkungen im betroffenen Kniegelenk führen.

Der Arzt tastet das Knie im Rahmen der körperlichen Untersuchung ab und führt verschiedene Funktionstests durch. Bei Vorliegen eines Morbus Ahlbäck haben Patienten im inneren Kniegelenksbereich Schmerzen. Dies wird beim sogenannten positiven Rotations-/Kompressionstest der innenseitigen Femurrolle geprüft.

Im fortgeschrittenen Stadium kann der knöcherne Defekt anhand eines Röntgenbilds bildlich dargestellt werden. Frühe Stadien sind dagegen mithilfe einer Kernspintomographie (MRT) feststellbar. Mittels MRT lässt sich auch die Ausdehnung des Gewebeuntergangs genau beurteilen.

Ergänzend kann zudem eine Knochenszintigraphie zum Einsatz kommen. Hierbei wird dem Patienten eine radioaktive Substanz in die Vene injiziert. Diese lagert sich anschließend in Knochenbereichen mit hoher Stoffwechselaktivität (u. a. krankhaft verändertes Knochengewebe) an.

Wenige Stunden nach der Injektion wird der Körper mithilfe einer speziellen Kamera abgetastet und die Verteilung der injizierten Substanz erfasst. Durch die Anlagerung in den Bereichen mit verändertem Knochenstoffwechsel kann ein Morbus Ahlbäck bereits früh diagnostiziert und dessen genaues Ausmaß beurteilt werden.

Bei etwa einem Fünftel der Betroffenen schreitet ein Morbus Ahlbäck nicht voran bzw. heilt eigenständig wieder aus.

Bei ausbleibendem Fortschreiten der Erkrankung ist eine konservative Therapie oder eine gelenkerhaltende Operation in vielen Fällen ausreichend.

Nichtoperative Behandlung bei Erkrankungsstillstand

Schreitet ein Morbus Ahlbäck nicht voran, genügt in aller Regel eine konservative Therapie. Sie zielt vor allem auf die Schonung des betroffenen Beins durch Stützen und Sportverzicht ab.

Bei Beinfehlstellungen (O- bzw. X-Bein) kommt eine Anpassung der Schuhe mit Erhöhung des äußeren Rands zum Einsatz. Das kann die Kniefehlstellung korrigieren und das Knie entlasten.

Darüber hinaus empfehlen sich physiotherapeutische Maßnahmen

- zum Erhalt der Mobilität des Kniegelenks und

- zur Stärkung der Beinmuskulatur.

Zur Verbesserung der Durchblutung und Schmerzminderung kann zusätzlich eine hyperbare Sauerstofftherapie (HBO-Therapie) dienen. Knochenaufbauende Medikamente (u. a. Biphosphonate) können die Vitalität und Regenerationsfähigkeit des betroffenen Knochengewebes zusätzlich fördern.

Gelenkerhaltende Operation bei Erkrankungsstillstand

Zum operativen Erhalt des Gelenks können verschiedene chirurgische Verfahren zum Einsatz kommen. Eine Option ist das Anbohren des betroffenen Knochengewebes (Entlastungsbohrung). Das kann das Knochengewebe zur Selbstheilung anregen.

Eine weitere Methode stellt die Transplantation von gesundem Knochengewebe aus einem anderen Körperbereich dar. Mit einer solchen Spongiosatransplantation lässt sich das zerstörte Gewebe ersetzen.

Zur Entlastung des von der Nekrose betroffenen Bereichs kann die Position von Oberschenkelknochen und Schienbein zueinander verändert werden. Zugleich bohrt der Chirurg auch in diesem Fall oftmals den Nekroseherd an, um die Regeneration des Knochengewebes zu stimulieren (valgisierende Umstellungsosteotomie).

Bei etwa vier Fünftel der Betroffenen schreitet ein Morbus Ahlbäck voran und die nekrotischen Knochenareale brechen ein.

In diesen Fällen wird eine Entfernung des betroffenen Knochenbereichs und Einsatz einer Knieteilprothese bzw. Knietotalprothese empfohlen. Diese Maßnahme unterbindet das weitere Fortschreiten des Gewebeuntergangs.

Morbus Ahlbäck verursacht Knieschmerzen © westfotos.de / Fotolia

Nach jedem chirurgischen Eingriff sollte eine Physiotherapie durchgeführt werden. Im Rahmen dieser Therapie wird das Kniegelenk schrittweise immer stärker belastet, bis wieder eine normale Alltagsbelastung möglich ist.

Zudem wird durch spezielle Übungen die das Kniegelenk stabilisierende Beinmuskulatur trainiert.

Die Prognose des Morbus Ahlbäck ist

- vom Alter des Patienten,

- dem Fortschritt der Erkrankung und

- der Wahl der Behandlung

abhängig. In frühen Erkrankungsstadien können in einigen Fällen Spontanheilungen beobachtet werden. Mit zurückgehender Durchblutungsstörung bildet sich neues Knorpelgewebe und die Schmerzen gehen zurück.

Der Untergang des Knochengewebes schreitet allerdings in 80 Prozent der Fälle voran. Das führt unbehandelt zu zunehmenden Schmerzen und einer Kniearthrose.

Aufgrund der Regenerationsfähigkeit von Knochengewebe ist aber selbst beim Einsatz eines Kunstgelenks die Prognose in aller Regel gut. Der Heilungsverlauf kann allerdings langwierig sein.

Bei Verdacht auf Morbus Ahlbäck sollten Sie einen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie aufsuchen. Dieser hat sich nach seinem Medizinstudium in einer 6-jährigen Ausbildung auf die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparats, also auch des Kniegelenks spezialisiert.

Orthopäden sind Experten für die Gelenkstrukturen des Knies, also

- Knochen,

- Muskeln,

- Sehnen und

- Knorpel.