Gelenkverschleiß (Arthrose) durch dauerhafte Fehl- und Überbelastung zerstört die physiologische (gesunde) Gelenkfunktion. Unter Gelenkverschleiß versteht man das mit der Zeit fortschreitende Abreiben der Knorpelflächen an den knöchernen Gelenkpartnern. Es kommt zum Abbau von Knorpelzellen und zu Entzündungsreaktionen, Schmerzen sind die Folge.

Das Video zeigt den Krankheitsverlauf der Arthrose und ihre Auswirkungen auf das Gelenk:

Wenn die Erkrankung weit fortgeschritten ist und sich mittels konservativer Therapiemaßnahmen nicht mehr zufriedenstellend behandeln lässt, hilft meist nur noch der Einsatz eines künstlichen Kniegelenks - einer Knie-Endoprothese. Auf diese Weise können die Mediziner Schmerzen und eingeschränkter Beweglichkeit effektiv entgegenwirken.

Welche Art von Endoprothese am von Arthrose betroffenen Kniegelenk zum Einsatz kommt, hängt vom Grad der Kniearthrose und den davon betroffenen Bereichen des Kniegelenks ab. Nicht immer ist eine Knie-TEP, also eine Totalendoprothese, notwendig. Oft reicht es aus, nur Teilbereiche des Gelenks zu ersetzen.

Als Knieprothese kommt eines der folgenden Prothesensysteme zum Einsatz:

- Schlittenprothese: Bei isolierter Schädigung des inneren (häufig) oder äußeren (selten) Bereiches des Kniegelenks.

- Kniescheibenrückflächenersatz: Bei isolierter Retropatellararthrose (Verschleiß unter der Kniescheibe)

- Knie-TEP (vollständiger Oberflächenersatz)

- Ungekoppelte Knie-TEP (Oberflächenersatz): Vollständiger Ersatz aller Gelenkanteile. Bei Verschleiß mehrerer Bereiche des Kniegelenks, aber intaktem Bandapparat des Knies.

- Teilgekoppelte Knie-TEP: Totalendoprothese bei Fehlstellungen mit mäßigem Ungleichgewicht des Bandapparates oder Kreuzbandschaden Die Endoprothese stellt gleichzeitig einen Teil der Bandfunktion sicher. Nur teilweise Stabilisierung des Gelenks und Unterstützung der bestehenden Kollateralbandstrukturen.

- Gekoppelte Knie-TEP: Totalendoprothese bei massiven Bandinstabilitäten und erheblichen Achsfehlstellungen. Bei dieser Prothesenart sind Tibiaplateau (Schienbein) und Femurteil (Oberschenkelknochen) fest über einen Kopplungsmechanismus miteinander verbunden.

Die einzelnen Knie-TEP-Modelle unterscheiden sich außerdem in einer Vielzahl von weiteren Parametern, wie beispielsweise:

- Material (Titan und dessen Legierungen, Kobaltbasislegierungen, Stahl)

- Beschichtung (Titan/Aluminium- und Keramikoxid)

- Oberflächenstruktur (Mikro-/Makrostrukturierung)

- Zementiert vs. zementfrei

- Geschaftet vs. nicht geschaftet

Das Prinzip der Endoprothese des Kniegelenks zeigt das Video:

Die Implantation einer Knie-TEP kann entweder in zementfreier oder zementierter Technik erfolgen. Die weit überwiegende Zahl an Knie-TEP-Implantationen erfolgt jedoch zementiert. Unter Zementierung versteht man die Nutzung einer zusätzlichen Verankerungsmasse in Form eines Kunststoffes, dem Knochenzement, welcher die neuen Gelenkanteile im Knochen fest verankert.

Zementfreie Knie-TEP

Bei einer zementfreien Knie-TEP wird das Prothesenlager mittels Press- oder Formfit im Knochen befestigt. Diese „Verklemmung“ der Knie-TEP führt zu einer Primärsabilität. Im Anschluss ist das sekundäre Einwachsen von spongiösen Knochenstrukturen möglich. Eine sofortige Belastung der Knie-TEP ist hierbei in der Regel dennoch möglich.

Bei dieser Verankerungsart ist eine gesunde Knochenmatrix eine Voraussetzung für gute Langzeitergebnisse. Deshalb gelten Osteoporose und Knochenstoffwechselstörungen jeglicher Art als Kontraindikationen. Das heißt, dass in diesen Fällen die Knie-TEP nicht zementfrei implantiert werden kann.

Ein Vorteil der zementfreien Knie-TEP kann das einfachere Entfernen der Endoprothese sein, sofern dies für einen Prothesenwechsel erforderlich ist. Beim Entfernen geht weniger Knochensubstanz verloren.

Dennoch kann es aufgrund der veränderten Belastungsverhältnisse zum Abbau von Knochenmatrix (Lysen) kommen. Davon betroffen ist besonders der Bereich des Oberschenkelknochens welcher unterhalb des Implantats sitzt.

Zementierte Knie-TEP

Hier dient ein Kunststoff (Polymethylmetacrylat) als Verbindung (Interface) zwischen der Knochenmatrix und der Knieprothese. Diese Implantationstechnik ist weit verbreitet. Sie kann auch bei Patienten zum Einsatz kommen, bei denen aufgrund einer verminderten Knochenqualität/-dichte eine zementfreie Endoprothese nicht möglich ist.

Nach der Implantation kann die Knietotalendoprothese stets voll belastet werden.

Hybrid-Endoprothetik

Hier werden die Vorteile beider Implantationstechniken miteinander verbunden. Zumeist wird das Tibiateil (Schienbeinknochen) zementiert und das Femurteil (Oberschenkelknochen) zementfrei implantiert.

Eine postoperative Vollbelastung ist auch hier möglich.

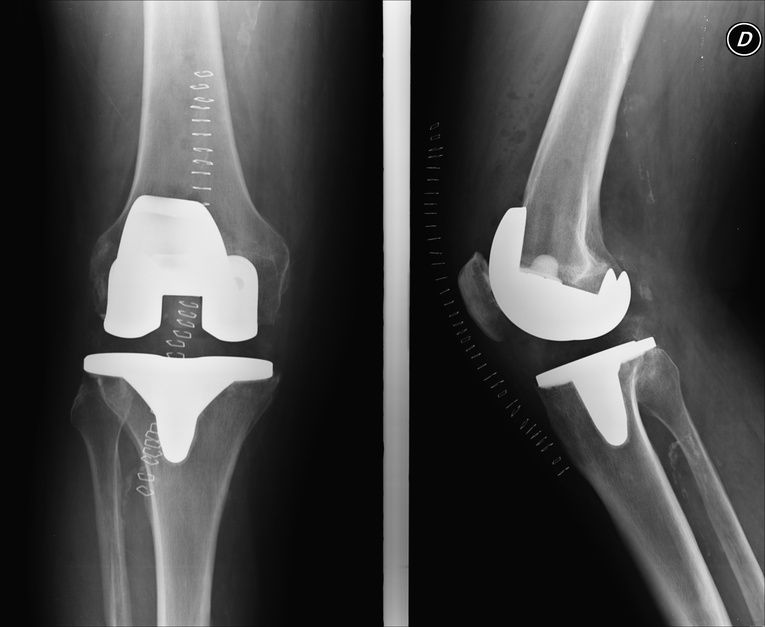

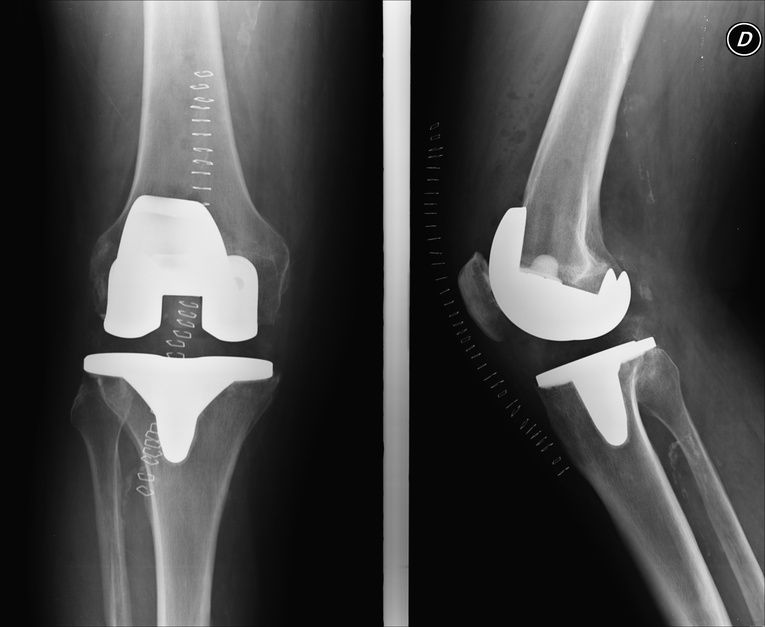

Knie-TEP im Röntgenbild © LittleSteven65 / Fotolia

Standardmäßig kann der Zugang zum Kniegelenk über mehrere Wege erfolgen. Der Patient befindet sich bei dem Eingriff in Rückenlage.

Der Hautschnitt erfolgt meistens anteriomedial (d.h. von vorn in Richtung der Innenseite des Beins) über der Kniescheibe (Patella). Die Eröffnung der Kniegelenkskapsel kann standardmäßig auf verschiedene Weise erfolgen.

Der parapatellare (neben der Kniescheibe gelegene) Zugang bietet einen exzellenten operativen Überblick über alle drei Kompartimente.

Ein Nachteil dieses Zugangs ist, dass durch den Schnitt der Musculus vastus medialis gestört wird. Der Eingriff kann deswegen mit einer Schwächung des Muskels einhergehen.

Der sogenannte midvastus-Zugang bietet eine nahezu gleich gute Übersicht. Allerdings kann es aufgrund des Einschnittes im Bereich des Vastus medialis zu Blutungen mit Hämatomen kommen.

Beim subvastus-Zugang wird der Vastus medialis nicht oder nur gering traumatisiert. Dadurch ist aber die Übersicht über das Operationsgebiet während des Eingriffs eingeschränkt.

Minimal-invasive Implantationsverfahren sind, ähnlich der Hüftendoprothetik, auch am Kniegelenk möglich. Sie schonen hauptsächlich weichteilige Strukturen wie den Musculus vastus medialis und die Sehne des Musculus quadrizeps femoris. Insbesondere beim Teilgelenkersatz am Knie kommen diese Techniken regelhaft zum Einsatz.

Damit tragen sie entscheidend dazu bei, die Patienten nach der OP schneller zu mobilisieren und muskuläre Insuffizienzen zu verhindern.

Rund 7 Prozent aller Patienten werden in den ersten zehn Jahren nach dem Einsatz ihres Kunstgelenkes am Knie erneut operiert.

Die Ursachen für Revisionsoperationen bei einer Knie-TEP sind vielfältig. Manchmal machen sich Infekte und auch Fehlfunktionen des Kunstgelenkes bemerkbar. Schmerzt das Gelenk dauerhaft nach der Implantation einer Knie-TEP weiter, muss sorgfältig nach den Ursachen gefahndet werden.

Nicht immer kann eine Ursache gefunden werden. Dazu gehört beispielsweise eine „Arthrofibrose“ - eine schmerzhafte Verdickung und Schrumpfung der Gelenkkapsel. Man geht von einer überschießenden Narbenbildung innerhalb der Gelenkkapsel aus. Sie führt zu einer dauerhaften Funktionsbehinderung des Gelenkes. Die Gründe für diese Komplikation sind bis heute weitgehend ungeklärt.

Aufbraucherscheinungen am Kunstgelenk und Prothesenlockerungen treten zumeist erst sehr viel später nach der Erst-Operation auf. Sie sind in der Regel zu diagnostizieren.

Planung einer Prothesenwechsel-Operation am Knie

Zunächst erfolgt eine genaue klinische Untersuchung. Beurteilt werden hier

- Gelenkfunktion,

- Bandstabilität,

- Muskelfunktion,

- Narbensituation und die

- Schwellneigung.

Röntgenkontrollen prüfen den Sitz der Knie-TEP. Die Stellung der Prothese kann durch Spezialaufnahmen zusätzlich kontrolliert werden.

Von großer Bedeutung ist es, eine Infektion im Knie auszuschließen. Neben Blutabnahmen sind hier Punktionen des Gelenkes zur Diagnosefindung unabdingbar. Manchmal sind auch Gewebeprobenentnahmen notwendig.

Die Revisionsoperation sollte erst dann erfolgen, wenn die Ursachen geklärt sind. Des Weiteren sollte eine Revisionsstrategie festgelegt werden. Hier sind drei typische Beispiele für den Wechsel einer Knie-TEP:

- Austausch des Polyethylen-Inlays (Lauffläche des Gelenkes) wegen Verschleiß/Abrieb oder leichter Instabilität

- Ersatz der Kniescheibenrückfläche als Zweiteingriff wegen dauerhafter vorderer Knieschmerzen

- Wechsel des Kunstgelenkes wegen einer Infektion oder nicht beherrschbarer Fehlfunktion/Bandinstabilität, Lockerung oder Fehlpositionierung (ein- oder zweizeitig)

Prothesenmodelle bei einer Revisionsoperation am Knie

Revisionsendoprothesen sind zumeist modular aufgebaut. Sie bestehen aus einer großen Anzahl einzelner Teile, die auf verschiedenste Art kombiniert werden können. Dadurch können sie sehr gut der individuellen Situation des Patienten angepasst werden.

Die Erfahrung der Klinik und des Operateurs ist von großer Bedeutung für eine gelungene Revision. Die präoperative Planung ist unabdingbar, auch Komplikationsmöglichkeiten müssen bedacht werden.

Orthopädische Fachkliniken oder Endoprothetik-Zentren haben die notwendige Erfahrung und die entsprechenden Spezialinstrumentarien.

Nachbehandlung nach einer Prothesenwechsel-Operation am Knie

Das Ziel einer Revisionsoperation ist es, dass der Patient sein Gelenk schnell wieder voll belasten und bewegen kann. Nur in Ausnahmesituationen muss der Patient für eine bestimmte Zeit Einschränkungen diesbezüglich einhalten.

Eine individuell abgestimmte Schmerztherapie ermöglicht die schonende und zügige Mobilisation.

Die enge, fachübergreifende Zusammenarbeit von Physiotherapeuten, Anästhesisten und Operateur ist maßgeblich für den Operationserfolg. Insgesamt wird ein ähnliches Nachbehandlungskonzept wie bei der Erstoperation eingehalten.

Ergebnisse bei einer Revisionsoperation am Knie

Vor einer Revisionsoperation sollte mit jedem Patienten das spezifische Problem genau besprochen werden und die Zielstellung sowie die Erwartungshaltung abgeglichen werden. Das Risiko für Komplikationen steigt mit jedem Revisionseingriff an. Die Indikationsstellung zu einer Wechseloperation am Knie sollte daher mit großer Sorgfalt vorgenommen werden.

Es empfiehlt sich hierfür einen erfahrenen Endoprothetik-Spezialisten zu konsultieren.